Жаропонижающие средства для детей назначаются педиатром. Но бывают ситуации неотложной помощи при лихорадке, когда ребенку нужно дать лекарство немедленно. Тогда родители берут на себя ответственность и применяют жаропонижающие препараты. Что разрешено давать детям грудного возраста? Чем можно сбить температуру у детей постарше? Какие лекарства самые безопасные?

Типы женских рубах в русском народном костюме

Много сотен лет русский человек считал рубашку одним из самых главных и важных предметов одежды. «Рубаха» — древнейшее русское название нательной мужской и женской одежды. По мнению исследователей, это слово произошло от слова «руб» — кусок, обрывок ткани.

С рубашкой у русского человека было связано множество примет: свою рубашку нельзя было продавать, потому что вместе с ней можно было продать своё счастье. Испортив рубаху, можно было навести порчу на её владельца. Свадебной, венчальной рубашке приписывались целебные свойства.

Крестьянские женские рубахи XVIII, XIX и даже начала XX века удивляли ценителей традиции и красоты: зачастую они украшались вышивками и были настоящими произведениями искусства.

Крестьянские женские рубахи XVIII, XIX и даже начала XX века удивляли ценителей традиции и красоты: зачастую они украшались вышивками и были настоящими произведениями искусства.

Традиционно одежда делилась на будничную, обрядовую и праздничную. Будничные рубахи делали из простых тканей и украшали скромнее. Обрядовые рубашки шили из качественного холста или дорогих тканей, и в них дольше, чем в остальных, сохранялись архаичные крой и вышивка.

До XX века в деревнях сохранялась традиция на сборы урожая и общие покосы надевать жнивные, покосные рубахи. Костюм просватанной девушки и свадебная одежда в некоторых местах достаточно долго сохраняли древнейшую рубаху - долгорукавку.

В крестьянской среде всегда следили за модой, поэтому праздничные рубашки шили из новых дорогих тканей нередко с использованием городских элементов кроя и украшения; рукава праздничных рубашек, как правило, были очень пышными. В воскресные дни, собираясь в храм, всегда старались надеть чистую праздничную рубаху.

Русские женские рубахи были цельными и составными. Цельные рубашки шили из целых продольных, чаще четырёх, полотнищ ткани. Их называли по-разному: исцеленница, целошница (Архангельская губ.), проходная (Вологодская губ.), цельная, одностенная (Калужская, Орловская губ.). В XIX веке такие рубахи встречались нечасто, в основном как обрядовые свадебные или погребальные. Составные рубахи разделялись на верхнюю и нижнюю часть. Верхняя часть (на севере её называли «рукава», «воротушка», на юге - «станушка», «чехлик») была видна из-под сарафана или понёвы, поэтому её делали из качественной льняной или конопляной, а потом и хлопчатобумажной или шёлковой ткани. Нижнюю часть (на севере - «стан», на юге - «подстава») шили из плотного домотканого холста. Большинство рубах XIX-XX века были составными. Крой женских рубах чрезвычайно многообразен. В большинстве случаев они кроились весьма экономично, при этом почти не оставалось обрезков-отходов, так как модулем кроя являлась ширина ткани.

Рубахи состояли из нескольких прямоугольных и клинообразных деталей. Перед (из одной детали или двух полочек), а также спинка - составляющие основу рубахи, в большинстве случаев кроились так, чтобы долевая нить располагалась вдоль этих деталей. При необходимости подол рубахи расширялся при помощи боковых полотнищ или клиньев.

Рукава почти всегда пришивали под прямым углом к центральным деталям рубахи. Долевая нить рукава в деталях тоже, как правило, располагается вдоль руки. Рукава русских традиционных рубах могли быть зауженными книзу с помощью одного или нескольких клиньев, широкими, заканчивающимися манжетами или узкими обтачками.

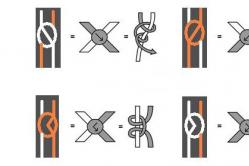

У большинства рубах присутствовала ластовица. Эта деталь, квадратная или клиновидная, располагалась под рукавом, обеспечивая свободу движения руки.

В основе классификации традиционных женских рубах лежит способ кроя горловины рубахи.

Самой архаичной считается рубаха туникообразного кроя . Подобный крой встречается у многих народов, в нашей традиции он долго сохранялся также и в таких женских одеждах, как глухой сарафан, завеска и нагрудник. Центральное полотнище такой рубахи перегибалось пополам, образуя перед и спинку. На сгибе прорезалось отверстие и разрез ворота. В XIX веке и в начале XX века они встречались достаточно редко в качестве обрядовой, исподней, старушечьей или смертной рубахи.

Самыми распространёнными были рубашки с поликами - плечевыми вставками, расширяющими горловину рубахи и соединяющими детали переда и спинки. Нередко полики выделяли контрастной тканью или вышивали. Существуют варианты названия этой детали: ластовка, верхняя ластовица.

В русских рубахах встречались прямые и косые полики. Бытовали два варианта рубахи с прямыми (прямоугольными) поликами.

Первый вариант представляют рубахи с прямыми поликами , пришитыми параллельно утку основных деталей стана . Прямоугольные полики пришивали к верхним срезам деталей переда и спинки. На стан шло четыре полотнища домотканого полотна или два - покупного, более широкого. Это самый распространённый тип рубахи: он бытовал в северных, центральных губерниях, на некоторых территориях Орловской, Калужской, Тульской, Ря-занской, Воронежской, Курской губернии. Вместе с русскими этот тип рубахи «переехал» на Урал и в Сибирь, бытовал как основной у старообрядцев Алтая.

Второй вариант - рубахи с прямыми поликами, пришитыми параллельно основе стана . Прямоугольные полики пришивали к боковым срезам деталей переда и спинки. Как правило, станы холщёвых рубах шили также из четырёх полотнищ. До наших дней сохранилось немного таких рубашек, большинство из которых праздничные. Рубахи этого вида встречались в Воронежской, на северо-западе Курской, в Рязанской, Московской губернии, у населения верх-ней Оки.

Разновидностью рубашек с прямыми поликами были рубахи со слитными поликами. В них рукава выкраивались с выступом, который играл роль полика.

Косой полик имеет форму трапеции, сшитой из двух частей. Косые полики острыми углами вшивали в вертикальные разрезы или швы, сделанные в деталях переда и спинки. Подобные рубахи носили с понёвами в Брянской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Тамбовской, Пензенской, Воронежской, Курской губерниях, и на юге Нижегородской.

В XIX - начале XX века был широко распространён крой рубахи, при котором в образовании ворота участвовали перед, спинка и широкие рукава. Рубашки такого кроя называют бесполиковыми . Они, как правило, шились из широких покупных тканей (кумача, коленкора, ситца и других). Бесполиковые рубахи носили с круглыми сарафанами позднего кроя.

Рубахи на кокетках стали распространенными во второй половине XIX- начале XX века. Встречалось несколько разновидностей подобных рубах. Первая, и, вероятно, более ранняя, встречается в поморском женском костюме: небольшая кокетка с разрезом - возможно, сохранившийся фрагмент обрядовой туникообразной рубахи, бытовавшей когда-то здесь у старооб-рядцев. Вторая разновидность этого типа рубах, предположительно, появилась под влиянием городской моды. Кокетки у таких женских рубах состоят из нескольких деталей, есть плечевой шов, рукава таких рубах с окатом, у них может отсутствовать ластовица.

Как и вся традиционная одежда, крой и вид русских женских рубах формировались в строгом соответствии с нравственными нормами русского крестьянского общества, с учётом природных и климатических условий той или иной местности нашей страны. Вид женской одежды, и рубахи в частности, максимально соответствовал типу женской фигуры, внешности и особенностям характеров русских женщин, украшая их внешний вид и незатейливый быт.

Крой женских рубах северных и южных губерний России и их конструктивные особенности :

Рассмотрим конструкции рубах на основе конкретных этнографических образцов. Образцы принадлежат двенадцати губерниям России, из которых 5 относятся к северному региону, 7 - к южному. Для северных губерний характерно ношение рубах с сарафанами или юбками, крой самих рубах - без поликов, с прямыми поликами или на кокетке, по длине они могли быть от очень коротких (т.н. рубаха «рукава», «воротушка») до длинных («рукава» со станом).

В южных губерниях рубахи носили, как правило, с поневой - распашной поясной одеждой, что обуславливало длину рубах (не выше линии бедер). По способу кроя у южных великоруссов были известны два вида рубах: с прямыми и косыми поликами (последняя для них особенно характерна).

Представленные ниже в таблице схемы в определенной степени характеризуют многообразие способов кроя рубах и позволяют сделать выводы о значении отдельных конструктивных элементов.

При построении схем использованы следующие условные обозначения .

|

Элемент на чертеже |

Обозначение |

Элемент на чертеже |

Обозначение |

|

Деталь кроя |

Сборка буфами |

||

|

Линия середины переда и спинки, плечевого перегиба |

|||

|

Линия перегиба детали |

|||

|

Надсечка |

|||

|

Посадка на детали |

Сборка на кулиску |

|

I. СЕВЕРНЫЕ ГУБЕРНИИ РОССИИ |

|

|

1. Бесполиковая праздничная ("троицкая") девичья рубаха-воротушка (село Безводное Нижегородского уезда Нижегородской губернии, XIX - нач.ХХ в.) |

|

|

Эскиз |

Конструктивные особенности |

|

|

|

|

2. Женская рубаха на кокетке (Пермская губерния, конец XIX - начало ХХ в.) |

|

|

|

|

|

3. Рубаха "рукава" со станом (г.Каргополь Каргопольского уезда Олонецкой губернии, ХХ в.) |

|

|

|

|

|

4. Праздничная девичья рубаха "рукава" со станом (Нёнокский посад Архангельского уезда Архангельской губернии, начало ХХ в.) |

|

|

|

|

|

|

|

|

II. ЮЖНЫЕ ГУБЕРНИИ РОССИИ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5. Женская рубаха "вышитые рукова" (деревня Алешня Болховского уезда Орловской губернии, начало ХХ в.) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Функциональное и декоративное значение элементов кроя рубах

Форма русской рубахи отражает потребности среды ее носителей и является результатом длительного социального отбора. Крой рубахи удивительно мудр и рационален. Для него характерна прямолинейность; каждая основная деталь с прямыми линиями кроя, а также и полики, клинья, ластовицы рукавов не только несли конструктивные и эстетические функции, но и способствовали экономии ткани. Несмотря на кажущуюся простоту, геометричный крой позволял создавать сложные объемные формы, обеспечивающие максимальное удобство в носке и подчеркивающие красоту, статность и дородность носительницы.

Стан . Конструктивное членение рубахи в основном зависело от ширины холста. Ширина холста и экономичность кроя определяли линию притачивания рукава и длину плечевых срезов. При применении более широкой ткани плечевой срез удлинялся довольно значительно, и линия притачивания рукава иногда принимала горизонтальное положение. При использовании узкой ткани плечевой срез удлинялся незначительно, а линия проймы принимала вертикальное положение и прямоугольную форму.

Иногда верх рубахи и стан шились как два самостоятельных предмета, что было продиктовано соображениями экономии: «верхов», на которые ткани шло немного, было несколько у каждой женщины, а стан пришивался к тому, который собирались надеть.

Полик . Функциональность народной одежды в первую очередь обязана полику. Конструктивная функция полика играет важную роль в одежде: он расширяет верхнюю плечевую часть рубахи, отчего ворот ее собирается в мелкие сборки; помогает сбалансировать прямой крой рубахи на любую фигуру независимо от размера; размеры полика способствуют увеличению или уменьшению объема рубахи; также полик создает направление рукаву, обеспечивает его поворот и динамичность.

Эстетическая сторона полика проявляется в определении места его положения и величины отделки, взаимосвязанной с ним. В рубахах с прямыми поликами характерной отделкой являлся сам полик, выполненный из кумача, набивных ситца, сатина либо из вставок узорного ткачества. Полики по швам украшались вышивкой, кружевом, тесьмой и т. п. В рубахах с косыми поликами украшались места соединения полика со станом, зрительно отделяя полик от рукава, обрисовывая стан фигуры. Вышивка и цветные вставки располагались на рукавах низко, почти на линии локтя.

Рукав . Форма рукавов могла быть различной: они делались прямыми или суживающимися к кисти, пышными у плеч или у запястья, длина варьировалась от ¾ до чрезмерной, почти до пола. Разнообразие форм обеспечивалось множеством различных способов кроя. Часто рукав представлял собой цельную прямоугольную деталь. Бытовали кошеные рукава - из одного кошеного полотна или из полотна и одного или двух срезанных с него клиньев. Так называемые рукава-«кули» состояли из двух прямых полотен разной длины, углы большего из которых закладывались «кульком». Существовали и другие разновидности.

Разнообразны и варианты оформления низа рукавов: сборка под узкую обшивку, манжеты и оборки разной ширины, отделка вышивкой, кружевом, тесьмой, «зубчиками».

Форма рукавов, включая оформление низа, значительно влияла на силуэт костюма в целом, а отделка гармонично вписывалась в общую концепцию изделия, придавая ему строгий или торжественный вид.

Ластовица. Вставка подмышками была нужна для того, чтобы укрепить место соединения рукава с боковым полотнищем рубахи и позволить руке свободно двигаться при выполнении традиционной крестьянской работы. Иногда ластовица могла быть цельнокроеной с клином рукава. Часто ластовицу выкраивали из ткани другого цвета, нежели основная, создавая этим дополнительный цветовой акцент в общей композиции.

Горловина . Женская рубаха, в отличие от мужской, обязательно имела сборки у ворота. Сборчатый ворот создавал мягкое движение ткани на стане, свободно драпирующей женскую фигуру. Линия горловины подчеркивалась узкой обшивкой. Стойки и планки, оформляющие разрез переда, обычно богато декорировались и выполняли роль активного центра композиции, подчеркивали симметричность изделия. В бесполиковых рубахах широкий кареобразный вырез, создаваемый сосборенными краями рукавов и переднего и заднего полотнищ, избавлял от необходимости делать разрез.

Боковые вставки и клинья . Придавали дополнительный объем изделию, косые клинья, к тому же, обеспечивали расширение книзу.

Кокетка. Отрезная деталь - кокетка, или пелеринка, способствовала уменьшению объема у горловины рубахи, а также позволяла закладывать мелкими складками или фигурными сборками переднее и заднее полотнища и рукава в месте соединения с ней.

Понимание конструктивно-декоративной роли каждого элемента кроя костюма дает возможность переосмыслить их значение в контексте современной моды, сохранить или утрировать его, создавая модели одежды, в которых органично переплетаются дух современности и неповторимый национальный колорит.

Праздничная («троицкая») рубаха

Описание праздничной («троицкой») рубахи, бытовавшей в селе Безводном Нижегородского уезда Нижегородской губернии в XIX - начале ХХ в.: рубаха является составной частью девичьего костюма Нижегородской губернии, надеваемого на церковный праздник Троицу. С рубахой надевали косоклинный (позже - круглый) сарафан из дорогого шелка, украшенный золотым позументом или бахромой. К сарафану в обязательном порядке полагалась шелковая или парчовая нагрудная распашная одежда, называвшаяся по-разному: «душегрея», «епанечка», «холодник», «кафтанчик». Ансамбль дополнялся головным убором «повязка» и нагрудным украшением «ожерельи».

Отличительной особенностью рубахи является густая ручная сборка по горловине и по низу рукавов и искусно отделанные вручную манжеты.

Современные блузы с элементами фольклорного стиля, включающие принципы народного кроя и отделки

На основе данных исторического исследования и изучения модных тенденций последних сезонов современные модельеры разрабатывают блузы с элементами фольклорного стиля, включая принципы народного кроя и отделки. На рисунках представлены эскизы модельера-конструктора Лаптевой А.Ю., разработанные под руководством искусствоведа Дедковой Нины Николаевны.

Являются неизменным вдохновением современной моды. Только этника может внести в тот или иной элемент гардероба неповторимую изюминку гармоничной индивидуальности и наделить его особенным характером. Славянская культура всегда рождает особый интерес, так как национальные костюмы в русском стиле неизменно харизматичны и самобытны. Именно по этой причине русская рубаха все чаще появляется в коллекциях знаменитых дизайнеров, при этом, не только отечественных.

Немного истории

Основу любого славянского национального костюма во все времена составляла рубаха. Истоки появления русской традиционной рубахи берут свое начало в древние времена старообрядцев и язычников. Первое известное ее название — косоворотка. Особенность такого одеяния состояла в том, что ворот ее был скроен по косой, а не привычным всем образом посередине.

Традиционная славянская косоворотка Именно такое положение ворота дало название этой старинной русской рубахе

Именно такое положение ворота дало название этой старинной русской рубахе

По мнению историков глубоко изучающих славянскую культуру, считается, что крой косоворотки позволял не выпадать нательному крестику во время работы.

Как правило, такой косой ворот рубахи был смещен в правую сторону, а первые упоминания о такой одежде относятся к 15 веку. Рубаха широко использовалась мужчинами в обиходе, носилась на выпуск, подпоясывалась кушаком или поясом.

Подпоясанный мужчина в русской косоворотке выглядел более статным

Подпоясанный мужчина в русской косоворотке выглядел более статным

Если обратиться к более древним старославянским временам, то происхождение слово «рубаха» произошло от созвучных «рубъ», что означало «рубище, полотно», а также слова «руш» (рвать, рушить). И это не является простым совпадением! Изначально рубаха представляла собой скромное и простое по крою одеяние: туникообразное полотнище, сложенное вдвое, с прорезью для головы.

Первые рубашки отнюдь не шили или резали, а руками отрывали кусок ткани. В результате несложной эволюции, к такому одеянию добавились длинные и свободные рукава. Первые рубахи шились из конопляного волокна, и только многим позже миряне стали использовать хлопковое и льняное полотно.

Что касается женской рубахи, то ее история не менее богата на события, нежели мужская. Первые рубашки считались нижней одеждой и надевались под платья и сарафаны. Крой их был свободным, длинным, именовалась такая одежда «стан».

Такая женская нижняя рубаха была популярна в 13 веке

Такая женская нижняя рубаха была популярна в 13 веке

Существовали всевозможные рубашки для различных жизненных случаев: для ворожбы, для работы на поле (покосные), для кормления младенцев, обрядовые или праздничные. Особенно интересной моделью такой рубахи в народном стиле, с точки зрения истории, до сих пор считается рубаха-порукавка. Особенность ее заключалась в особо длинных рукавах, которые нередко доходили до пола. В них были прорези для того, чтобы свободно висящие рукава можно было завязывать за спиной, или же рукав собирался в складки и закреплялся специальными наручнями. Такая модель предназначалась для ворожбы и всевозможных магических старославянских обрядов, а вот работать в ней было крайне неудобно. Именно такая рубаха породила всем известное выражение: «Работать спустя рукава!».

Рубаха для ворожбы украшалась особым орнаментом

Рубаха для ворожбы украшалась особым орнаментом

Как и любой элемент, составляющий национальный костюм, рубаха имеет интересную и колоритную историю, интерес к которой не утрачен и по сей день.

Орнаменты и символизм

У каждого народа есть множество тайн и секретов, над разгадкой которых «бьются» ученые, а также интересующиеся древними русскими традициями и национальной символикой. и сегодня является одной из наиболее магических, рождая немало вопросов и сегодня. Традиционно любая одежда в этническом стиле украшалась вышивкой, особенно в этом искусстве преуспели представители трудолюбивых славянских народов.

На данный момент известна масса исконно славянских орнаментов

На данный момент известна масса исконно славянских орнаментов

Наносились такие узоры на одежду, предметы быта и т.п

Наносились такие узоры на одежду, предметы быта и т.п

Издавна считалось, что национальная одежда не только обладает эстетическим колоритом, но и имеет обережные свойства. На Руси особое внимание уделялось вышивке. Славяне считали, что внешняя оболочка человека отражает его внутреннюю суть, является зеркалом его души. Именно поэтому особая атрибутика и декор рубахи являлся мощной защитой против скверны, недоброго глаза и зависти. Славяне стремились жить в ладу не только с собой и своим миром, но и с Матерью-Природой. Славяне верили, что быть в согласии с природой — это значит, сохранять и преумножать ее богатство! Поэтому вышитая вручную рубаха — это отражение духовности и символ нравственности.

Благодаря вышивке, обычная одежда превращалась в мощный оберег

Благодаря вышивке, обычная одежда превращалась в мощный оберег

Каждый элемент декора рубахи, будь она мужской или женской, имел свое глубокое значение:

- Барвинок — олицетворение неувядающей жизни.

Символ барвинка вышитый на мужской рубашке

Символ барвинка вышитый на мужской рубашке

- Виноград. Изображение гроздьев винограда на рубахе — традиционный мужской декор, означающий богатство, плодородие и изобилие.

Виноград можно встретить на традиционных украинских рушниках

Виноград можно встретить на традиционных украинских рушниках

- Ласточка. Традиционный славянский символ, олицетворяющий весну, успех и счастье, которое приносит на своих крыльях ласточка.

- Маки. На Руси верили, что вышитые на рубахе маки помогут защитить от любого зла. Чаще всего таким орнаментов вышивалась одежда невесты и жениха.

Сейчас маки используются, скорее, в декоративных целях

Сейчас маки используются, скорее, в декоративных целях

- Хмель. Листья и плоды хмеля изображались на рубахах юных девушек и парней, что означало молодость и любовь.

Вышивка хмель

Вышивка хмель

- Петух. Традиционный славянский символ, которым украшались рубахи мужчины — главы семьи. Петух был не только вестником зари, восходящего солнца, но и олицетворял мужское начало и очаг дома.

Пример использования изображения петуха в вышитой композиции

Пример использования изображения петуха в вышитой композиции

Сейчас этот символ используется и в таких вот оберегах

Сейчас этот символ используется и в таких вот оберегах

- Голуби. Таким орнаментом украшали рубашки молодоженов как символ образования новой семьи.

По мнению наших предков, вышивкой, как правило, украшались только те части рубахи, через которые к телу и к душе был доступ злых сил. Сама рубаха являлась защитой и темных сил, поэтому так называемый охранительный узор наносился там, где заканчивалась ткань: на манжеты, на ворот, подол и разрезы.

Правила декорирования

Мало кто поспорит с тем, что русские рубахи, декорированные этническими мотивами — это всегда торжественно, элегантно и стильно. Надевая сегодня такие элементы национального костюма, мы не только внешне преображаемся, создавая неповторимый в своей колоритности образ. Это еще и дань уважения богатейшей славянской истории и традициям наших предков. Современные модели рубашек с использованием национальной символики пользуются невероятной популярностью у представителей любого поколения. Особо ценится в изготовлении такого элемента гардероба ручная работа.

Красная рубаха с ручной вышивкой станет одним из самых нарядных элементов гардероба

Красная рубаха с ручной вышивкой станет одним из самых нарядных элементов гардероба

Сегодня рубашку в народном стиле можно надеть даже на деловые переговоры. Согласно поверьям, вышивка голубыми с золотом нитками обязательно принесет финансовый успех в любом начинании!

До сих пор сохранились некоторые традиционные правила декорирования одежды в народном русском стиле:

- Основной цвет ниток для вышивки считался красный или его оттенки (алый, брусничный, вишневый, кирпичный, смородиновый).

Также часто используется черный цвет, но основным остается красный

Также часто используется черный цвет, но основным остается красный

- Швы, которыми шьется и вышивается рубаха, должны быть счетными: для каждого стежка нитки считаются. Известными счетными швами считаются такие, как «роспись», «набор» или «счетная гладь».

- Хлопковые нитки наделяют рубаху обережными свойствами от сглаза, порчи и завистливых взглядов.

- Шелковые нити помогают добиться успеха в карьере, сохранить ясность ума.

- Шерстяная вышивка рубахи, по поверьям наших предков, помогает излечить от телесных и душевных хворей. Вышитое на рубашке шерстью солнце поможет в холода согреть и тело, и душу.

- Вышивая рубаху, нужно выбрать орнамент, в котором каждый символ находится в одной тематике, иначе можно внести некую энергетическую сумятицу.

Используемые цвета также играют свою роль

Используемые цвета также играют свою роль

- Вышивка на рубашке в этническом стиле выполняется только в хорошем настроении. Она не должна содержать узелков, чтобы не нарушить магическую связь.

- Выбирая ткань для пошива рубахи, важно отдавать предпочтение исключительно натуральным тканям. Так, лен и хлопок прекрасно подойдут для пошива повседневных рубашек, шерсть — для холодной поры, а шелк можно использовать в особо торжественных случаях, таких, как свадьба.

В такой рубахе было удобно работать

В такой рубахе было удобно работать

Несмотря на простой крой такого одеяния, ручная вышивка с использованием древнеславянской символики наделяет его особенным смысловым колоритом. Рубаха легко дополнит не только повседневный, но также деловой или праздничный образ, придавая смысловой элегантности, оберегая от зла и подчеркивая высокий статус.

Мужская одежда, в отличие от женской, была менее разнообразной. Она состояла из рубахи, штанов, пояса, головного убора, украшений. На территории Воронежской губернии можно выделить три типа мужских рубах: туникообразная рубаха, рубаха с прямыми поликами, пришитыми по утку, рубаха на кокетке.

Туникообразные рубахи имели несколько вариантов кроя.

Рубаху с прямыми бочками шили из одного полотнища ткани, которое перегибали по утку, на месте сгиба делали вырез для головы. К центральному полотнищу пришивали рукава и прямые куски ткани, которые образовывали бочка рубахи. Между бочками и рукавом вшивали прямоугольные ластовицы, как правило, из ткани другого цвета (чаще всего красные). Рубаху шили с «подоплекой» - подкладкой из грубого холста, которую подшивали в верхней части изделия. В конце XIX - первой трети XX века «подоплеку» чаще всего делали прямоугольной, но в некоторых селах она кроилась старым способом в виде треугольника. В селах Платава, Краснолипье Коротоякского уезда такая рубаха называлась «с мотоузом» или «с хрестом». Здесь шов, прикреплявший «подоплеку», украшали вышивкой красного цвета, в вершине треугольника - посередине спинки и переда, вышивали маленький крестик.

Туникообразная рубаха с косыми бочками отличалась тем, что к центральному полотнищу пришивали клинья, расширяющиеся книзу.

Туникообразную рубаху без бочков из одного перегнутого полотнища изготовляли из фабричного материала, который имел большую ширину, чем домотканый холст, что и позволяло шить рубахи с таким кроем.

Рубахи различались положением разреза горловины, оформлением ворота, украшением.

Рубахи туникообразного покроя шили длиной до колен, с прямыми или сужающимися к кисти рукавами. Носили ее навыпуск, поверх штанов, подвязывая узким пояском, нередко с напуском -«пазухой». В конце XIX - начале XX века стали шить более короткие рубахи и подпоясывали их по талии.

У русского населения бытовали рубахи с разрезом ворота на левой стороне. Горловину отделывали узкой обшивкой из холста или другого материала. Позднее появляются рубахи с небольшой стойкой. Разрез ворота украшали тесьмой, небольшой вышивкой.

В украинских селах разрез ворота делали прямым, горловину оформляли узкой обшивкой, небольшой стойкой или делали отложным. Ворот застегивался на пуговицу или завязывался тесьмой. В некоторых украинских селах под влиянием русского населения появились рубахи с левосторонним разрезом ворота. В конце XIX - начале ХХвека как русские, так и украинцы носили рубахи, у которых разрез ворота прикрывается красиво вышитой планкой («манишкой»).

Мужская рубаха. С. Новая Усмань Новоусманского района (Усмань Собакина Воронежского уезда). Из коллекции Богучарского частного музея русского народного костюма и кукол

.jpeg)

Рубахи шили из домотканого льняного или конопляного холста белого цвета, иногда из синей или красной пестряди. В каждой местности их украшали в соответствии со сложившимися традициями. Как правило, украшения располагали на подоле, по низу рукавов, иногда на плечах. Особенно красиво отделывали свадебные рубахи и праздничные - для молодых мужчин.

Мужская рубаха с прямыми поликами, пришитыми по утку, бытовала в селах Острогожского, Бирюченского, Нижнедевицкого, Коротоякского уездов, в местах распространения рубах с черной расшивкой. Ее покрой был аналогичен покрою женской. Полики, верхнюю часть рукава, низ рубахи вышивали черной геометрической вышивкой техникой «набор». Мужская рубаха с прямыми поликами, пришитыми по утку, с тремя несимметричными полотнищами стана, отмечена в костюме украинцев села Ендовище Землянского уезда. У русских, помимо Воронежской губернии, она имела локальное распространение в Смоленской и Псковской губерниях. Такие же рубахи характерны для костюма белорусов, известны на севере Украины, а также у поляков и чехов.

Мужскую поясную одежду - порты или штаны - шили из холста, пестряди или набойки. Порты состояли из двух штанин (русское -«колоши», украинское - «холошни»), между которыми вшивалась вставка (русское - «ширинка», украинское - «мотня»). Порты различались шириной и длиной штанин, формой вставки. У русского населения были распространены порты с узкими «колошами», состоявшими из перегнутого по основе ткани прямого полотнища. Штанины соединялись двумя трапециевидными или прямоугольной вставками. В верхней части порты собирали на вздержку - «гашник», позднее на пояс. В переднем соединительном шве делали прореху. Порты изготовляли недлинными, заправляли их в сапоги или онучи. В Воронежских актах XVII века упоминаются теплые «штаны козлиные». В конце XIX - начале XX века зимние штаны изготовляли из сукна. Праздничные штаны молодых мужчин шили из плиса или других фабричных тканей темных цветов.

.jpeg)

Украинцы, наряду с узкими штанами, носили широкие шаровары, штанины которых выкраивали из двух полотнищ ткани, соединенных прямоугольными или ромбовидными вставками. Многие исследователи народной одежды считали шаровары с низко спускающейся «мотней» отличительной особенностью мужского костюма украинцев. Барон Август Гакстгаузен, путешествовавший в середине XIX века по России и посетивший Воронежский край, писал о жителях Острогожского уезда: «Летняя одежда мужчин состоит из белых широких шаровар и белой полотняной рубашки, подпоясанной сверх них...». В некоторых уездах (Бирюченский, Валуйский, Богучарский) эта традиция прослеживается и в конце XIX века.

Мужские головные уборы разнообразны как по форме, так и по материалу. В русских селах был широко распространен древний головной убор «валенка» («еломок», «ермолка»), который изготовляли из валяной шерсти белого или коричневого цвета в форме усеченного конуса с закругленным верхом и прилегающими к тулье отогнутыми полями.

Помимо «валенок» весной и осенью носили шапку валяную из шерсти коричневого цвета - «грешневик». Она имела вид высокого цилиндра с маленькими прямыми полями. Трешневики вошли в состав русского мужского костюма не ранее конца XVII - начала XVIII века возможно из костюма литовцев.

В русских селах в праздничные дни надевали черные поярчатые шляпы с небольшими полями и высокой тульей, которые украшали золотой или серебряной нитью, лентами, цветами. П. Малыхин, описывая в середине XIX века быт крестьян Нижнедевицкого уезда, отмечал: «В праздники они (мужчины. - Прим. авт.) надевают поярчатые шляпы, которые убирают павлиньими перьями, бархатками со стальными пряжками и мишурным золотом.».

.jpeg)

В селе Кочугуры Нижнедевицкого уезда Н.И. Второв обратил внимание на суконные шапки с четырехугольным верхом - «елкасы», которые были «...подобны польским конфедераткам». Шапки с четырехугольным дном были широко распространены у всех восточнославянских народов, причем, выполнялись из различных материалов.

В летнее время украинцы надевали плетеные соломенные шляпы с усеченной плоской тульей и широкими полями - «брили», «брыли». Шляпы и картузы из ржаной соломы изготовляло русское население Коротоякского уезда.

Зимой как в русских, так и в украинских селах мужчины носили меховые «треухи», суконные и плисовые шапки с меховой оторочкой. В русских селах бытовали вязанные из шерсти шапки в форме конуса, известные на всей территории расселения русского народа. Отличительной особенностью костюма украинских мужчин были высокие овчинные шапки полусферической или конической формы - «кучма».

Уже в первой половине XIX века в селах находит распространение картуз из фабричной ткани, который в конце XIX века постепенно вытесняет другие типы летних головных уборов. В начале XX века в моду входит кепка, сменившая в обиходе картуз.

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

Толкачёва Светлана Павловна

Народный костюм Воронежской губернии конца XIX - начала XX века

Длинная просторная русская народная рубаха — это один из главных элементов мужского гардероба древних славян. Посетив наш сайт, вы сможете выбрать и заказать такой наряд в интернет-магазине «Русские народные костюмы» для праздника, танцевального шоу, театрального представления, свадьбы или любого другого мероприятия, посвященного традициям наших предков.

Туникообразные рубахи раньше носили все славянские мужчины вне зависимости от возраста и статуса. Отличие было лишь в материалах, из которых шилась такая одежда, и декоративных элементах. Существовали также и специальные праздничные модели. Классическим нарядом в древние времена считалась русская косоворотка, которую перевязывали на талии тонким поясом.

Купить рубашки в русском народном стиле

На нашем сайте вы сможете купить рубашки в русском народном стиле, выбрав изделие соответствующего назначения (будничная или праздничная модель) и расцветки. Если вам не удастся найти подходящие готовые модели, мы предложим вам заказать индивидуальное изготовление одежды.

Все наши национальные костюмы отличаются не только великолепным качеством пошива, но и исторической достоверностью. Для производства нарядов мы используем традиционные славянские материалы, классический крой, вышивку и орнамент.

Древнейшей, самой любимой и распространённой нательной одеждой древних славян была рубаха. Языковеды пишут, что её название происходит от корня «руб» - «кусок, отрез, обрывок ткани» - и родственно слову «рубить», имевшему когда-то ещё и значение «резать». Надо думать, история славянской рубахи действительно началась в глубине веков с простого куска ткани, перегнутого пополам, снабжённого отверстием для головы и скреплённого поясом.

Потом спинку и передок стали сшивать, добавили рукава. Учёные называют такой покрой «туникообразным» и утверждают, что он был примерно одинаковым для всех слоев населения, менялся только материал и характер отделки. Простой народ носил в основном рубахи из льняного полотна, для зимы иногда шили их из «цатры» - ткани из козьего пуха. Богатые, знатные люди могли позволить себе рубахи из привозного шёлка, а не позже XIII века из Азии начала поступать и хлопчатобумажная ткань. На Руси её называли «зендень».

Другим названием рубахи в русском языке было «сорочка», «сорочица», «срачица». Это очень старое слово, родственное древнеисландскому серк» и англосаксонскому «сьорк» через общие индоевропейские корни. Некоторые исследователи усматривают разницу между рубахой и сорочкой. Длинная рубаха, пишут они, делалась из более грубой и толстой материи, тогда как короткая и лёгкая сорочка - из более тонкой и мягкой. Так постепенно она и превратилась в собственно бельё («сорочка», «чехол»), а верхнюю рубаху стали именовать «кошулей», «навершником». Но это тоже произошло позже, в XIII веке.

Другим названием рубахи в русском языке было «сорочка», «сорочица», «срачица». Это очень старое слово, родственное древнеисландскому серк» и англосаксонскому «сьорк» через общие индоевропейские корни. Некоторые исследователи усматривают разницу между рубахой и сорочкой. Длинная рубаха, пишут они, делалась из более грубой и толстой материи, тогда как короткая и лёгкая сорочка - из более тонкой и мягкой. Так постепенно она и превратилась в собственно бельё («сорочка», «чехол»), а верхнюю рубаху стали именовать «кошулей», «навершником». Но это тоже произошло позже, в XIII веке.

Мужская рубаха древних славян была примерно по колено длиной. Её всегда подпоясывали, при этом поддёргивая, так что получалось нечто вроде мешка для необходимых предметов. Учёные пишут, что рубахи горожан были несколько короче крестьянских. Женские рубахи кроились обычно до полу (по мнению некоторых авторов, отсюда и происходит «подол»). Их тоже обязательно подпоясывали, при этом нижний край чаще всего оказывался посередине икры. Иногда, во время работы, рубахи подтягивали и по колено.

На основе этнографических данных 18-20 вв., Г.С. Маслова четыре основных типа мужских рубах:

- Туникообразная.

- С прямыми поликами.

- С узкими нашивками на плечах.

- На кокетке.

Туникообразная рубаха "с бочками" имеет несколько вариантов:

- С прямыми цельными бочками;

- со скошенными боковыми полотнищами (более поздняя форма, вытиснившая рубаху с прямыми бочками);

- с бочками, выкроенными "по-топорному" или "в замок" (в северных регионах);

- с боковыми клиньями, вставленными с каждой стороны сзади между средним и боковыми полотнищами, при этом прямые бочки, расширенные вставкой клиньев, пришивались в сборку (начало 20 в. на Алтае);

- "колошкой". Особенность ее покроя в том, что боковые полотнища перегибаются на плечах так же, как центральное. Она имеет прямые рукава и прямой разрез ворота без воротника;

- туникообразная рубаха без бочкой из одного перегнутого широкого полотнища. Такие рубахи изготовляли преимущественно из фабричной ткани, рубаху с бочками изготовляли из домотканого холста.

Рубахи туникообразного покроя изготовлялись с прямым или косым разрезом на груди; без воротника "голошейка" или с воротником "стойка". "Голошейку" я прямым разрезом на груди считают наиболее древней. Косой разрез делали слева, часто рубаху дополнял воротник "стойка", застежка на пуговицы.

Мужские рубахи шили из домотканого холста, сохранявшего натуральный цвет волокон, поэтому такие рубахи обязательно орнаментировались. Из поколения в поколение передавались узоры вышивки или ткачества, они не были случайными. Случайность в орнаменте появилась в конце 19-начале 20 века в местах, где было сильное влияние города (Московская обл.).

В древние времена люди передавали свой мир, свои представления о нем, свои отношения с миром условным изобразительным языком. Это была первая система кода, изобретенная человеком и имевшая для него магический смысл.

Как отмечает Б.А. Рыбаков, в творчестве древних существовали и состязались друг с другом два принципа: более древний магический и приходящий ему на смену эстетический.

Рубаха в глазах наших предков обладала магической силой: защищала наиболее уязвимые части тела - шею, ноги, руки. Поэтому и покрывали орнаментом-оберегом горловину, низ рукавов, подол рубахи. Они и являются местами традиционного расположения орнамента. Ластовица также могла являться цветной декоративной деталью. Наряду с узорным ткачеством и вышивкой в качестве декора широко применялись тесьма, блестки, позумент, пуговицы, бисер, полоса кумача. По богатству украшений мужская праздничная рубаха иногда не уступала женской.

Рисунок материала для мужской рубахи

- Без рисунка домотканая холстина, цвет натуральный;

- Красная, бордовая, темно-красная, темно-боровая однотонная;

- Клетка мелкая, цвет: сочетание белый - красный, темнобордовый - черный;

- Полоска мелкая, цвет: голубой - белый, красный - черный - желтый, бордовый - черный;

- Цветной набивной рисунок, цвет: красный, черный, пестрый, мелкий узор.

До нашего времени дошли только те образцы мужского костюма старообрядцев Алтайского края, которые сохранились в коллекциях краеведческих музеев. Поэтому мы можем рассмотреть их менее детально, но с полным описанием традиционного кроя.

Рубаха

Рубаха

Древнерусские мужские рубахи были также прямого покроя туникообразной формы и кроились из перегнутого пополам полотнища. Рукава делались узкими и длинными. Названия некоторых деталей мужской рубахи сходно с названиями в женской рубахе: становина, рукава, ластовицы (см. рис. 17).

Для пошива рубахи чаще всего использовался домотканый холст (см. Раскрой рубахи), позднее - покупные ткани: кумач, сатин, шелк (см. Раскрой рубахи с кокеткой). На холщовых рубахах проставки, отделка ворота, рукавов и низа рубахи делались из кумача, Отделка выполняла как декоративную функцию, так и символическую - как оберег. Верх рубахи делался на подкладе.

Длина Изделия - от середины шеи, по спине, на 20-25 см выше колена. Объем Шеи, Длина Руки - от шеи до середины запястья, Объем Кисти - меряется с подогнутым большим пальцем.

Раскрой рубахи:

См. рис. 18. Ткань - домотканый холст (ширина 40см).

Расход ткани 3.5м

Все детали кроятся по прямоугольникам. Становина выкраивается вдоль ткани из цельного полотнища, отмеряется 2 Длины Изделия (перегибается пополам). Длина бочка = Длина Изделия - Длина проймы. Ширина бочка -1.5 полотнища - 40см+20см, на худого мужчину - 40 см. Ширина рукава 60см. Длина рукава = Длина Руки - Ширина Плеча (на 48-50 размер длина рукава 70-72см). На рукав -1.5 полотнища (40см+20см). Глубина Проймы - 30см, если рукав без сборок, 25 см + 10 см, если со сборками на плече (10 см на сборки, 5 см спереди, 5см сзади). Ластовицы 15х15 см или 20х20см.

Все детали кроятся по прямоугольникам. Становина выкраивается вдоль ткани из цельного полотнища, отмеряется 2 Длины Изделия (перегибается пополам). Длина бочка = Длина Изделия - Длина проймы. Ширина бочка -1.5 полотнища - 40см+20см, на худого мужчину - 40 см. Ширина рукава 60см. Длина рукава = Длина Руки - Ширина Плеча (на 48-50 размер длина рукава 70-72см). На рукав -1.5 полотнища (40см+20см). Глубина Проймы - 30см, если рукав без сборок, 25 см + 10 см, если со сборками на плече (10 см на сборки, 5 см спереди, 5см сзади). Ластовицы 15х15 см или 20х20см.

Последовательность шитья рубахи:

- Сшить становину с бочками, швы на бочках расположить сзади. Сложить бока, отметить середину. Заложить складки под мышками (односторонние 0.5-0.7см). Количество складок должно быть одинаково спереди и сзади. Складки закрепить строчкой и вышивкой (мелким крестом или зигзагом) вдоль каждой складки.

- Определить середину полотнища. Отложить 1.5-2 см вперед и назад, вырезать горловину.

- Сшить два полотнища рукава. Шов на переднюю сторону.

- Нашить становину на рукав, рукав на бочок.

- Нашить широкую проставку (до 5см). Шов проставки должен совпадать со швом соединения становины и бочка.

- Горловину и вырез отделать кумачом по косой бейке. Вырез (около 20см) должен составлять квадрат с горловиной. Квадрат украсить вышивкой.

- Обработать низ рубахи. Отделка "полянкой" рубахи. Застежка на левую сторону. Вышивка в квадрате по переду (возможно до пояса). Проставка кумачом, тесьмой по всему шву соединения становины с бочками. Ширина бочка 40см (без шва). Ширина рукава 40 см с клином (см. рис. 19). Низ рубахи отделывается лентой или контрастной тканью.

Застежка на правую сторону. Вышивка в квадрате по переду. Проставка из тканья по рукаву может быть вышитая. Свадебная рубаха украшалась мелким кружевом на конце рукава. Низ рукава отделывается кумачом или контрастной тканью, позднее - тесьмой. Если набраны складки то вышивкой по складкам. Низ рубахи отделывается лентой или контрастной тканью.

Застежка на правую сторону. Вышивка в квадрате по переду. Проставка из тканья по рукаву может быть вышитая. Свадебная рубаха украшалась мелким кружевом на конце рукава. Низ рукава отделывается кумачом или контрастной тканью, позднее - тесьмой. Если набраны складки то вышивкой по складкам. Низ рубахи отделывается лентой или контрастной тканью.

Раскрой рубахи с кокеткой:

См. рис.20 Ткань - сатин (ширина 60см). Расход ткани 3.5м. Кокетка кроится вдоль ткани, длина 50см (перегибается пополам). Ширина бочка 30см, если мужчина полный, то можно 60см.

Воротник

Стойка высотой 4-4.5 см. Планка шириной 2.5-З см - отделка на вырез. Рукава из целого полотнища с треугольным или трапецевидным клином (шир. 15 см).

Последовательность шитья:

Последовательность шитья:

- Сшить полотнища рукавов. Собрать складки на плечах односторонние или встречные. Шов на рукаве расположить на переднюю сторону.

- Собрать складки на бочках, так, что бочок уменьшится до 5-6см. Сшить становину и бочка.

- Кокетку нашить на рукав, потом на становину, так, чтобы шов кокетки совпал со швом становины.

- Ластовицу вшить "в надсечку". На нее нашить рукава и бочка. Уголки пришить вручную.

- Конец рукава по всему периметру заложить в складки 0.5- 0.7см, направленные вперед. Обшить тканьем или тесьмой.

- Пришить воротник и планку. Сделать вышивку.

- Обработать низ рубахи.

Отделка рубахи

Кокетку можно сделать на подкладе. На плечах делается рамка из контрастной ткани, которая ограничивает складки. Рамка с вышивкой, можно по складкам. Вышивка по воротнику и планке, можно вышить квадрат. Вышивка по периметру кокетки, можно отделать тесьмой.

На конце рукава можно сделать односторонние складки, можно бантики. Отделка контрастной тканью или тесьмой. Вышивка по складкам бочков или на тряпочке, которая нашивается на складки. Можно оформить рамку 5x15 см с вышивкой по складкам. Низ отделать лентой или контрастной тканью.

Ворот рубахи

Ворот

- рубаха, непосредственно прилегавшая к телу, шилась с бесконечными магическими предосторожностями, ведь она должна была не только согревать, но и отгонять силы зла, а душу - удерживать в теле. Так, когда кроили ворот, вырезанный лоскут непременно протаскивали внутрь будущего одеяния: движение «внутрь» обозначало сохранение, накопление жизненных сил, «наружу» - затрату, потерю. Этого последнего всячески старались избегать, чтобы не навлечь на человека беду.

Ворот

- рубаха, непосредственно прилегавшая к телу, шилась с бесконечными магическими предосторожностями, ведь она должна была не только согревать, но и отгонять силы зла, а душу - удерживать в теле. Так, когда кроили ворот, вырезанный лоскут непременно протаскивали внутрь будущего одеяния: движение «внутрь» обозначало сохранение, накопление жизненных сил, «наружу» - затрату, потерю. Этого последнего всячески старались избегать, чтобы не навлечь на человека беду.

По мнению древних, следовало так или иначе «обезопасить» ee необходимые отверстия, имевшиеся в готовой одежде: ворот, подол, рукава. Оберегом здесь служила вышивка, содержавшая всевозможные священные изображения и магические символы. Языческий смысл народных вышивок очень хорошо прослеживается с древнейших образцов до вполне современных работ, недаром учёные считают вышивку важным источником в изучении древней религии. Эта тема поистине необъятна, ей посвящено огромное количество научных трудов Славянские рубахи не имели отложных воротников. Иногда удаётся восстановить нечто похожее на современную «стоечку». Чаще всего разрез у ворота делали прямым - посередине груди, но бывал и косой, справа или слева.

Застёгивали ворот на пуговицу. Пуговицы в археологических находках преобладают бронзовые и медные, но исследователи полагают, что металл просто лучше сохранился в земле. В жизни наверняка чаще встречались сделанные из простых подручных материалов - кости и дерева.

Застёгивали ворот на пуговицу. Пуговицы в археологических находках преобладают бронзовые и медные, но исследователи полагают, что металл просто лучше сохранился в земле. В жизни наверняка чаще встречались сделанные из простых подручных материалов - кости и дерева.

Легко догадаться, что ворот был особенно «магически важной» деталью одежды - ведь именно через него в случае смерти вылетала душа. Желая по возможности этому помешать, ворот столь обильно оснащали охранительной вышивкой (иногда содержавшей - конечно, у тех, кто был в состоянии себе это позволить, - золотое шитьё, жемчуг и драгоценные камни), что со временем он превратился в отдельную «наплечную» часть одежды - «ожерелье» («то, что носят вокруг горла») или «оплечье». Его пришивали, пристёгивали или вовсе надевали отдельно. В разделе Украшения подробнее рассказано об охранительном смысле украшений и о том, почему при маломальском достатке люди старались обзавестись золотом и благородными камнями и не прятали их в сундук, а размещали на одежде и на собственном теле.