Жаропонижающие средства для детей назначаются педиатром. Но бывают ситуации неотложной помощи при лихорадке, когда ребенку нужно дать лекарство немедленно. Тогда родители берут на себя ответственность и применяют жаропонижающие препараты. Что разрешено давать детям грудного возраста? Чем можно сбить температуру у детей постарше? Какие лекарства самые безопасные?

ВТОРИЧНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Вторичные морфологические элементы включают вторичные гипо– и гиперпигментации, трещины, экскориации, эрозии, язвы, чешуйки, корки, рубцы, лихенизацию, вегетацию.

Гипо– и гиперпигментация (hypo – hyperpigmentatio) может быть вторичным морфологическим элементом в случае ее появления на месте рассосавшихся первичных элементов (папул, пустул и др.). Например, на месте бывших папул при псориазе чаще остаются участки депигментации, точно соответствующие бывшим первичным элементам, получившие название псевдолейкодермы, а при регрессе папул красного плоского лишая обычно остается гиперпигментация, сохраняющаяся в течение нескольких недель и даже месяцев.

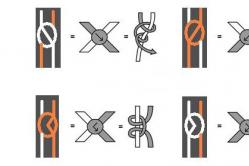

Трещина (fissura) – вторичный морфологический элемент, представляющий собой линейное нарушение целостности кожного покрова в результате снижения эластичности кожи. Трещины подразделяются на поверхностные (располагаются в пределах эпидермиса, эпителизируются и регрессируют бесследно, например, при экземе, нейродермите и др.) и глубокие (локализуются в пределах эпидермиса и дермы, нередко кровоточат с образованием геморрагических корок, регрессируют с формированием рубца, например, при врожденном сифилисе).

Экскориация (excoriatio, син. ссадина) проявляется нарушением целостности кожного покрова в результате механического повреждения его при травмах и расчесах. Ссадина иногда может появиться первично (при травмах). В зависимости от глубины повреждения кожного покрова экскориации могут регрессировать бесследно или с образованием гипо– или гиперпигментации.

Эрозия (erosio) возникает при вскрытии первичных полостных морфологических элементов и представляет собой нарушение целостности кожного покрова или слизистой оболочки в пределах эпидермиса (эпителия). Эрозии появляются на местах везикул, пузырей или поверхностных пустул и имеют те же очертания и размеры, что и первичные элементы. Иногда эрозии могут образовываться и на папулезных высыпаниях, особенно при их локализации на слизистых оболочках (эрозивные папулезные сифилиды, эрозивно-язвенный красный плоский лишай). Регресс эрозий происходит путем эпителизации и заканчивается бесследно.

Язва (ulcus) – представляет собой нарушение целостности кожного покрова в пределах соединительнотканного слоя дермы, а иногда даже и подлежащих тканей. Возникает при вскрытии бугорков, узлов или глубоких пустул. В язве выделяют дно и края, которые могут быть мягкими (туберкулез) или плотными (рак кожи). Дно может быть гладким (твердый шанкр) или неровным (хроническая язвенная пиодермия), покрытым разнообразным отделяемым, грануляциями. Края бывают подрытыми, отвесными, блюдцеобразными. После заживления язв всегда остаются рубцы.

Чешуйка (squama) – представляет собой отторгнувшиеся роговые пластинки, формирующие шелушение. Физиологическое шелушение происходит постоянно и обычно незаметно. При патологических процессах (гиперкератоз, паракератоз) шелушение приобретает гораздо более выраженный характер. В зависимости от размера чешуек шелушение бывает отрубевидным (чешуйки мелкие, нежные, как бы припудривают кожу), пластинчатым (чешуйки более крупные) и крупнопластинчатым (роговой слой отторгается пластами). Отрубевидное шелушение наблюдается при разноцветном лишае, руброфитии, пластинчатое – при псориазе, крупнопластинчатое – при эритродермиях. Чешуйки располагаются рыхло, легко снимаются (при псориазе) или сидят плотно и удаляются с большим трудом (при красной волчанке). Серебристо-белые чешуйки характерны для псориаза, желтоватые – для себореи, темные – для некоторых разновидностей ихтиоза. В отдельных случаях наблюдаются пропитывание чешуек экссудатом и формирование чешуйко-корок (при экссудативном псориазе).

Корка (crusta) – возникает при ссыхании содержимого пузырьков, пузырей, гнойничков. В зависимости от вида экссудата корки могут быть серозными, геморрагическими, гнойными или смешанными. Форма корок чаше неправильная, хотя и соответствует контурам первичных высыпаний. Массивные, многослойные, конические, гнойно-геморрагические корки получили название рупий.

Рубец (cicatrix) – возникает при заживлении язв, бугорков, узлов, глубоких пустул. Представляет собой новообразованную грубоволокнистую соединительную ткань (коллагеновые волокна). Рубцы могут быть поверхностными и глубокими, атрофичными или гипертрофическими. В их пределах отсутствуют придатки кожи (полосы, потовые и сальные железы), эпидермис гладкий, блестящий, иногда имеет вид папиросной бумаги. Цвет свежих рубцов красный, затем пигментированный, а в исходе – белый. На месте не изъязвляющихся, а разрешающихся «сухим путем» очагов поражения возможно формирование рубцовой атрофии: кожа истончена, лишена нормального рисунка, нередко западает по сравнению с окружающими неизмененными участками. Подобные изменения отмечаются при красной волчанке, склеродермии.

Лихенификация (lichenizatio, син. лихенизания) характеризуется утолщением, уплотнением кожи за счет папулезной инфильтрации, усилением кожного рисунка. Кожа в пределах очагов лихенификации напоминает шагреневую. Подобные изменения нередко формируются при упорных зудящих дерматозах, проявляющихся папулезными эффлоресценциями (атопический дерматит, нейродермит, хроническая экзема).

Вегетация (vegetatio) характеризуется разрастанием сосочкового слоя дермы, имеет ворсинчатый вид, напоминающий цветную капусту или петушиные гребешки. Вегетации нередко возникают на дне эрозивно-язвенных дефектов (влажные вегетации) при вегетирующей пузырчатке, на поверхности первичных папулезных высыпаний (сухие вегетации) при остроконечных кондиломах.

Из книги Кожные и венерические болезни автора Олег Леонидович ИвановГлава IV МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОЖНЫХ СЫПЕЙ Морфологическими элементами кожных сыпей называют различного характера высыпания, появляющиеся на коже и слизистых оболочках при различных дерматозах. Все они разделяются на 2 большие группы: первичныеморфологические

Из книги Неврология и нейрохирургия автора Евгений Иванович ГусевПЕРВИЧНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В подгруппу первичных морфологических элементов входят пузырек (vesicula), пузырь (bulla), гнойничок (pustula), волдырь (urtica), пятно (macula), узелок (papula), бугорок (tuberculum), узел (nodus).Пузырек (vesicula) – первичный полостной морфологический элемент, размеры

Из книги Госпитальная педиатрия: конспект лекций автора Н. В. Павлова11.1.1.2. Вторичные гнойные менингиты Этиология и патогенез. Микроорганизм может проникать непосредственно в ЦНС через раневое или операционное отверстие, фистулу либо возможен источник инфекции в крови, ушах, синусах или в других областях головы и шеи, легких и т.д.

автора11.3.2. Вторичные энцефалиты Вторичные энцефалиты наблюдаются при общих

Из книги Патологическая физиология автора Татьяна Дмитриевна Селезнева2. Вторичные иммунодефицитные состояния Вторичные иммунодефицитные состояния характеризуются нарушением гуморального и клеточного иммунитета, синтеза компонентов комплемента, отсутствием или снижением активности цитотоксических лимфоцитов и макрофагов. В детском

Из книги Прививки: мифы и реальность автора Галина Петровна Червонская35. Вторичные ИДС Вторичные ИДС развиваются под влиянием различных экзогенных воздействий на нормально функционирующую иммунную систему.Перечень основных заболеваний, сопровождающихся вторичным иммунодефицитом, предложенный экспертами ВОЗ:1) инфекционные

Из книги Справочник фельдшера автора Галина Юрьевна ЛазареваВторичные ИДС Вторичные ИДС развиваются под влиянием различных экзогенных воздействий на нормально функционирующую иммунную систему.Перечень основных заболеваний, сопровождающихся вторичным иммунодефицитом, предложенный экспертами ВОЗ.1. Инфекционные заболевания:а)

Из книги Новейшие успехи науки о преступнике автора Чезаре Ломброзо Из книги Общая патологическая анатомия: конспект лекций для вузов автора Г. П. ДемкинВторичные менингиты Вторичные менингиты являются осложнением при гнойных заболеваниях любой локализации, особенно расположенных рядом с мозгом. Возбудитель – чаще всего стафилококк или стрептококк – попадает в мозговые оболочки через кровь и

Из книги Официальная и народная медицина. Самая подробная энциклопедия автора Генрих Николаевич Ужегов Из книги Головные боли. Как победить? автора Николай Григорьевич МесникЛекция 6. Морфологические проявления приспособительных и восстановительных процессов 1. Гипертрофия и гиперплазия, атрофия; их характеристика и классификация 2. Регенерация отдельных видов тканей и органов. Полная и неполная регенерация 3. Метаплазия, сущность,

Из книги Фитокосметика: Рецепты, дарующие молодость, здоровье и красоту автора Юрий Александрович ЗахаровВторичные циррозы печени Развиваются вследствие длительного застоя крови при заболеваниях сердца и при длительных застоях желчи в печени.Одной из причин цирроза является алкоголизм. Все циррозы делятся на ряд форм, из которых наибольший интерес представляют

Из книги Полный медицинский справочник диагностики автора П. ВяткинаВторичные головные боли

Из книги Преступный человек (сборник) автора Чезаре ЛомброзоВторичные элементы Эрозия - поверхностное нарушение эпидермиса круглых или овальных очертаний. При заживлении эрозии рубцов не остается.Ссадина - результат травмы, расчесов, царапин, а также других поверхностных повреждений кожи.Трещины - дефекты кожи,

Из книги автора Из книги автораГлава 1. Морфологические аномалии Если верно, что плодовитость семьи есть истинный признак здоровья, то уголовная антропология, по моему мнению, не нуждается в доказательствах своего процветания, хоть и находятся люди, которые считают ее мертворожденной и отказывают ей в

При любом характере расположения изменении на коже следует тщательно анализировать морфологические элементы кожной сыпи - сначала первичные, затем вторичные.

При наличии одного вида первичного морфологического элемента кожных сыпей (например, только папул или только пузырей) говорят о мономорфном характере сыпи.

Как известно, все многообразие кожных заболеваний складывается из того или иного сочетания морфологических элементов («Морфологические элементы кожных сыпей»). Следует описать первичные и вторичные морфологические элементы.

Знание особенностей первичных и вторичных морфологических элементов сыпи способствуют правильной постановке клинического диагноза.

Признаки кожных заболеваний - элементы кожной сыпи. Объективными признаками кожных болезней являются многочисленные морфологические элементы кожной сыпи.

Морфологическими элементами кожных сыпей называют различного характера высыпания, появляющиеся на коже и слизистых оболочках при различных дерматозах. Все они разделяются на 2 большие группы: первичные морфологические элементы, возникающие первыми на доселе не измененной коже, и вторичные – появляющиеся в результате эволюции первичных элементов на их поверхности или возникающие после их исчезновения. В диагностическом отношении наиболее важными являются первичные морфологические элементы, по характеру которых (цвет, форма, размеры, очертания, характер поверхности и др.) можно в значительном ряде случаев определить нозологию дерматоза, в связи с чем выявлению и описанию первичных элементов сыпи придается важное значение в локальном статусе истории болезни.

Первичные морфологические элементы кожной сыпи

Первичными элементами принято называть кожные высыпания, появляющиеся первично, т.е. на неизмененной коже.

В подгруппу первичных морфологических элементов входят пузырек (vesicula), пузырь (bulla), гнойничок (pustula), волдырь (urtica), пятно (macula), узелок (papula), бугорок (tuberculum), узел (nodus).

Пузырек (vesicula) – первичный полостной морфологический элемент, размеры которого до 0,5 см в диаметре, имеющий дно, покрышку и полость, заполненную серозным или серозно-геморрагическим содержимым. Пузырьки располагаются в эпидермисе (интраэпидермально) или под ним (субэпидермально). Они могут возникать на фоне неизмененной кожи (при дисгидрозе) или на эритематозном фоне (герпес). Они чаще образуются за счет спонгиоза (при экземе, аллергическом дерматите) или баллонирующей дистрофии (при простом и опоясывающем герпесе). При вскрытии пузырьков образуются множественные мокнущие эрозии, которые в дальнейшем эпителизируются, не оставляя стойких изменений кожи. Различают пузырьки однокамерные (при экземе) или многокамерные (при герпесе).

Пузырь (bulla)

– первичный полостной морфологический

элемент, состоящий из дна, покрышки и полости, содержащей серозный или

геморрагический экссудат. Покрышка может быть напряженной или дряблой, плотной

или тонкой. Отличается от пузырька большими размерами – от 0,5 см до нескольких

сантиметров в диаметре. Элементы могут располагаться как на неизмененной коже,

так и на воспаленной.

Пузырь (bulla)

– первичный полостной морфологический

элемент, состоящий из дна, покрышки и полости, содержащей серозный или

геморрагический экссудат. Покрышка может быть напряженной или дряблой, плотной

или тонкой. Отличается от пузырька большими размерами – от 0,5 см до нескольких

сантиметров в диаметре. Элементы могут располагаться как на неизмененной коже,

так и на воспаленной.

Пузыри могут образоваться в результате акантолиза и располагаться внутриэпидермально (при пузырчатке акантолитической) или в результате отека кожи, приведшего к отслоению эпидермиса от дермы, и располагаться субэпидермально (простой контактный дерматит). На месте вскрывшихся пузырей образуются эрозивные поверхности, которые в дальнейшем эпителизируются, не оставляя рубцов.

Гнойничок (pustula)

– первичный полостной

морфологический элемент, заполненный гнойным содержимым. По расположению в коже

различают поверхностные и глубокие, фолликулярные (чаще стафилококковые) и

нефолликулярные (чаще стрептококковые) гнойнички. Поверхностные фолликулярные

гнойнички формируются в устье фолликула или захватывают до 2/3 его длины, т. е.

располагаются в эпидермисе или сосочковом слое дермы. Они имеют конусовидную

форму, нередко пронизаны волосом в центральной части, где просвечивает

желтоватое гнойное содержимое, диаметр их составляет 1-5мм. При регрессе пустулы

гнойное содержимое может ссыхаться в желтовато-коричневую корочку, которая затем

отпадает. На месте фолликулярных поверхностных пустул не остается стойких

изменений кожи, возможна лишь временная гипо– или гиперпигментация.

Поверхностные фолликулярные пустулы наблюдаются при остиофолликулитах,

фолликулитах, обыкновенном сикозе. Глубокие фолликулярные пустулы захватывают

при своем формировании весь волосяной фолликул и располагаются в пределах всей

дермы (глубокий фолликулит), захватывая нередко и гиподерму – фурункул,

карбункул. При этом при фурункуле в центральной части пустулы формируется

некротический стержень и после ее заживления остается рубец, при карбункуле

формируется несколько некротических стержней.

Гнойничок (pustula)

– первичный полостной

морфологический элемент, заполненный гнойным содержимым. По расположению в коже

различают поверхностные и глубокие, фолликулярные (чаще стафилококковые) и

нефолликулярные (чаще стрептококковые) гнойнички. Поверхностные фолликулярные

гнойнички формируются в устье фолликула или захватывают до 2/3 его длины, т. е.

располагаются в эпидермисе или сосочковом слое дермы. Они имеют конусовидную

форму, нередко пронизаны волосом в центральной части, где просвечивает

желтоватое гнойное содержимое, диаметр их составляет 1-5мм. При регрессе пустулы

гнойное содержимое может ссыхаться в желтовато-коричневую корочку, которая затем

отпадает. На месте фолликулярных поверхностных пустул не остается стойких

изменений кожи, возможна лишь временная гипо– или гиперпигментация.

Поверхностные фолликулярные пустулы наблюдаются при остиофолликулитах,

фолликулитах, обыкновенном сикозе. Глубокие фолликулярные пустулы захватывают

при своем формировании весь волосяной фолликул и располагаются в пределах всей

дермы (глубокий фолликулит), захватывая нередко и гиподерму – фурункул,

карбункул. При этом при фурункуле в центральной части пустулы формируется

некротический стержень и после ее заживления остается рубец, при карбункуле

формируется несколько некротических стержней.

Поверхностные нефолликулярные пустулы – фликтены – имеют покрышку, дно и полость с мутноватым содержимым, окруженную венчиком гиперемии. Они располагаются в эпидермисе и внешне выглядят как пузыри с точным содержимым. Наблюдаются при импетиго. При регрессе пустулы экссудат ссыхается в корки, после отторжения которых остается временная де– или гиперпигментация. Глубокие нефолликулярные пустулы – эктимы – формируют язвы с гнойным дном, наблюдаются при хронической язвенной пиодермии и др. На их месте остаются рубцы. Пустулы также могут сформироваться вокруг выводных протоков сальных желез (например, при вульгарных угрях) и, так как проток сальной железы открывается в устье волосяного фолликула, тоже носят фолликулярный характер. Глубокие пустулы, сформировавшиеся вокруг выводных протоков апокриновых потовых желез при гидрадените, образуют глубокие абсцессы, вскрывающиеся через свищевые ходы и оставляющие после себя рубцы.

Волдырь (urtica)

– первичный бесполостной

морфологический элемент, возникающий в результате ограниченного

островоспалительного отека сосочкового слоя дермы и отличающийся эфемерностью

(существует от нескольких минут до нескольких часов). Исчезает бесследно.

Возникает обычно как аллергическая реакция немедленного, реже замедленного типа

на эндогенные или экзогенные раздражители. Наблюдается при укусах насекомых,

крапивнице, токсидермиях. Клинически волдырь представляет собой плотноватый

возвышающийся элемент округлых или неправильных очертаний, розового цвета,

иногда с белесоватым оттенком в центре, сопровождающийся зудом, жжением.

Волдырь (urtica)

– первичный бесполостной

морфологический элемент, возникающий в результате ограниченного

островоспалительного отека сосочкового слоя дермы и отличающийся эфемерностью

(существует от нескольких минут до нескольких часов). Исчезает бесследно.

Возникает обычно как аллергическая реакция немедленного, реже замедленного типа

на эндогенные или экзогенные раздражители. Наблюдается при укусах насекомых,

крапивнице, токсидермиях. Клинически волдырь представляет собой плотноватый

возвышающийся элемент округлых или неправильных очертаний, розового цвета,

иногда с белесоватым оттенком в центре, сопровождающийся зудом, жжением.

Пятно (macula)

характеризуется локальным изменением

окраски кожного покрова, без изменений его рельефа и консистенции. Пятна бывают

сосудистые, пигментные и искусственные.

Пятно (macula)

характеризуется локальным изменением

окраски кожного покрова, без изменений его рельефа и консистенции. Пятна бывают

сосудистые, пигментные и искусственные.

Пятна сосудистые делятся на воспалительные и невоспалительные. Воспалительные пятна имеют розово-красную, иногда с синюшным оттенком, окраску и при надавливании (витропрессия) бледнеют или исчезают, а при прекращении давления восстанавливают свою окраску. В зависимости от размеров делятся на розеолы (до 1 см в диаметре) и эритемы (от 1 до 5 см и более в диаметре). Примером розеолезной сыпи может служить сифилитическая розеола, эритематозной – проявления дерматита, токсидермии и др.

Невоспалительные пятна обусловлены расширением сосудов или нарушением проницаемости их стенок, не изменяют окраски при витропрессии. В частности, под воздействием эмоциональных факторов (гнев, страх, стыд) нередко отмечается покраснение кожи лица, шеи и верхней части груди, которое получило название эритемы стыдливости (erythema pudorum). Такое покраснение обусловлено кратковременным расширением сосудов. Стойкое расширение сосудов в виде красных сосудистых звездочек (телеангиэктазии) или синюшных древовидно ветвящихся жилок (ливедо) встречается при диффузных болезнях соединительной ткани и др. При нарушении проницаемости сосудистых стенок образуются геморрагические невоспалительные пятна, обусловленные отложением гемосидерина, которые не исчезают при надавливании и меняют окраску от красной до буровато-желтой («цветение синяка»). В зависимости от размеров и очертаний они делятся на петехии (точечные геморрагии), пурпуру (до 1 см в диаметре), вибицес (полосовидные, линейные), экхимозы (крупные, неправильных очертаний). Геморрагические пятна встречаются при аллергических ангиитах кожи, токсидермии и др. Пятна пигментные появляются в основном при изменении содержания пигмента меланина в коже: при его избытке отмечаются гиперпигментированные, а при недостатке – гипо– или депигментированные пятна. Эти элементы могут быть врожденными или приобретенными. Врожденные гиперпигментированные пятна представлены родимыми пятнами (невусами). Приобретенными гиперпигментированными пятнами являются веснушки, хлоазма, загар, депигментированными – лейкодерма, витилиго. Врожденной генерализованной депигментацией проявляется альбинизм. Пятна искусственные (татуаж, татуировка) представляют собой окрашивание кожи в результате отложения в ней нерастворимых красящих веществ. Они могут быть профессионального характера – обусловлены внедрением в кожу частиц угля, металла или другой пыли в процессе профессиональной деятельности или вводятся в кожу искусственно (татуаж).

Узелок (papula)

– первичный бесполостной морфологический

элемент, характеризующийся изменением окраски кожи, ее рельефа, консистенции и

разрешающийся, как правило, бесследно. По глубине залегания выделяют папулы

эпидермальные, расположенные в пределах эпидермиса (плоские бородавки);

дермальные, локализующиеся в сосочковом слое дермы (папулезные сифилиды), и

эпидермодермальные (папулы при псориазе, красном плоском лишае, атопическом

дерматите). Узелки могут быть воспалительные и невоспалительные. Последние

формируются в результате разрастания эпидермиса типа акантоза (бородавки), дермы

по типу папилломатоза (папилломы) или отложения в коже продуктов обмена (ксантома).

Воспалительные папулы встречаются гораздо чаше: при псориазе, вторичном

сифилисе, красном плоском лишае, экземе и т. д. При этом со стороны эпидермиса

могут наблюдаться акантоз, гранулез, гиперкератоз, паракератоз, а в сосочковом

слое дермы откладывается клеточный инфильтрат. В зависимости от размера узелки

бывают милиарными, или просовидными (1-3 мм в диаметре), лентикулярными, или

чечевицеобразными (0,5-0,7 см в диаметре) и нумулярными, или монетовидными (1-3

см в диаметре). При ряде дерматозов происходит периферический рост папул и их

слияние и формирование более крупных элементов – бляшек (например, при

псориазе). Папулы по очертаниям могут быть округлыми, овальными, многоугольными

(полициклическими), по форме – плоскими, полушаровидными, коническими (с

заостренной вершиной), по консистенции – плотными, плотно-эластическими,

тестоватыми, мягкими. Иногда на поверхности узелка образуется пузырек. Такие

элементы получили название папуло-везикулы, или серопапулы (при пруриго).

Узелок (papula)

– первичный бесполостной морфологический

элемент, характеризующийся изменением окраски кожи, ее рельефа, консистенции и

разрешающийся, как правило, бесследно. По глубине залегания выделяют папулы

эпидермальные, расположенные в пределах эпидермиса (плоские бородавки);

дермальные, локализующиеся в сосочковом слое дермы (папулезные сифилиды), и

эпидермодермальные (папулы при псориазе, красном плоском лишае, атопическом

дерматите). Узелки могут быть воспалительные и невоспалительные. Последние

формируются в результате разрастания эпидермиса типа акантоза (бородавки), дермы

по типу папилломатоза (папилломы) или отложения в коже продуктов обмена (ксантома).

Воспалительные папулы встречаются гораздо чаше: при псориазе, вторичном

сифилисе, красном плоском лишае, экземе и т. д. При этом со стороны эпидермиса

могут наблюдаться акантоз, гранулез, гиперкератоз, паракератоз, а в сосочковом

слое дермы откладывается клеточный инфильтрат. В зависимости от размера узелки

бывают милиарными, или просовидными (1-3 мм в диаметре), лентикулярными, или

чечевицеобразными (0,5-0,7 см в диаметре) и нумулярными, или монетовидными (1-3

см в диаметре). При ряде дерматозов происходит периферический рост папул и их

слияние и формирование более крупных элементов – бляшек (например, при

псориазе). Папулы по очертаниям могут быть округлыми, овальными, многоугольными

(полициклическими), по форме – плоскими, полушаровидными, коническими (с

заостренной вершиной), по консистенции – плотными, плотно-эластическими,

тестоватыми, мягкими. Иногда на поверхности узелка образуется пузырек. Такие

элементы получили название папуло-везикулы, или серопапулы (при пруриго).

Бугорок (tuberculum)

– первичный бесполостной

инфильтративный морфологический элемент, залегающий глубоко в дерме.

Характеризуется небольшими размерами (от 0,5 до 1 см в диаметре), изменением

окраски кожи, ее рельефа и консистенции; оставляет после себя рубец или рубцовую

атрофию.

Бугорок (tuberculum)

– первичный бесполостной

инфильтративный морфологический элемент, залегающий глубоко в дерме.

Характеризуется небольшими размерами (от 0,5 до 1 см в диаметре), изменением

окраски кожи, ее рельефа и консистенции; оставляет после себя рубец или рубцовую

атрофию.

Формируется в основном в сетчатом слое дермы за счет образования инфекционной гранулемы. Клинически имеет довольно большое сходство с папулами. Основное отличие заключается в том, что бугорки, как правило, изъязвляются и оставляют после себя рубцы. Возможно разрешение бугорка без стадии изъязвления с переходом в рубцовую атрофию кожи. Бугорки наблюдаются при лепре, туберкулезе кожи, лейшманиозе, третичном сифилисе и др.

Узел (nodus)

– первичный бесполостной инфильтративный

морфологический элемент, залегающий глубоко в дерме и гиподерме и имеющий

большие размеры (от 2 до 10 см и более в диаметре). По мере развития

патологического процесса, как правило, происходит изъязвление узла с последующим

рубцеванием. Различают узлы воспалительные, например сифилитические гуммы, и

невоспалительные, образующиеся в результате отложения в коже продуктов обмена (ксантомы

и др.) или злокачественных пролиферативных процессов (лимфома).

Узел (nodus)

– первичный бесполостной инфильтративный

морфологический элемент, залегающий глубоко в дерме и гиподерме и имеющий

большие размеры (от 2 до 10 см и более в диаметре). По мере развития

патологического процесса, как правило, происходит изъязвление узла с последующим

рубцеванием. Различают узлы воспалительные, например сифилитические гуммы, и

невоспалительные, образующиеся в результате отложения в коже продуктов обмена (ксантомы

и др.) или злокачественных пролиферативных процессов (лимфома).

При наличии одного вида первичного морфологического элемента кожных сыпей (например, только папул или только пузырей) говорят о мономорфном характере сыпи. В случае одновременного существования разных двух и более первичных элементов (например, папул, везикул, эритемы) сыпь называется полиморфной (например, при экземе).

В отличие от истинного различают также ложный (эволюционный) полиморфизм сыпи, обусловленный возникновением различных вторичных морфологических элементов.

Кожная сыпь является одним из самых ярких клинических проявлений большого числа заболеваний в дерматологии. Вторичные морфологические элементы образуются в результате эволюции первичных элементов сыпи.

Вторичные морфологические элементы включают вторичные гипо– и гиперпигментации, трещины, экскориации, эрозии, язвы, чешуйки, корки, рубцы, лихенизацию, вегетацию.

Внешними проявлениями патологических процессов кожных покровов и слизистых оболочек являются морфологические элементы сыпи.

Высыпания различают на первичные и вторичные морфологические элементы в зависимости от времени возникновения и динамики воспалительных процессов, которые под влиянием различных причин (присоединении вторичной инфекции, расчесов) могут изменять свой первоначальный вид.

При оценке поражений кожных покровов устанавливают:

- морфологию высыпаний;

- распространенность или ограниченность сыпи;

- локализацию патологических изменений;

- асимметричность, симметричность или линейность их расположения (по ходу сосудов или нервов);

- особенности взаимного расположения (рассеянные, сгруппированные или сливные элементы сыпи);

- определяется мономорфизм (одинаковые первичные элементы сыпи) или полиморфизм (наличие различных видов элементов сыпи).

Первичные морфологические элементы любой сыпи представляют собой высыпания, которые проявляются на ранее неизмененных кожных покровах.

Также первичные элементы высыпаний подразделяют на бесполостные и полостные.

К первичным бесполостным элементам сыпи относят:

- пятно;

- узелок;

- узел;

- бугорок;

- волдырь.

Первичные полостные элементы высыпаний имеют полость, которая заполнена серозным, гнойным или кровянистым содержимым и к ним относятся:

- пузырек;

- гнойничок;

- пузырь.

Пятно (macula) – ограниченное (локальное) изменение цвета кожных покровов или слизистых оболочек, не выступает над уровнем окружающей кожи, не ощущается при его пальпации и по плотности не отличается от здоровых участков кожных покровов.

Этот вид элементов подразделяют на сосудистые пятна (невоспалительные и воспалительные), пигментные (гиперпигментированные и депигментированные) и искусственные (профессиональные и намеренные).

Сосудистые пятна

Сосудистое пятно клинически проявляется как ограниченное покраснение кожи в связи с расширением мелких сосудов (артериол или венул) поверхностных сосудистых сплетений кожных покровов или слизистых оболочек. В зависимости от этиологии их возникновения (причинного фактора) выделяют воспалительные сосудистые пятна и сосудистые пятна невоспалительного генеза.

Воспалительные сосудистые пятна имеют вид локального покраснения кожи разных размеров и цвета (розового, красного или фиолетового), ивызваны воздействием внешних или внутренних раздражающих факторов. Окраска сосудистого пятна зависит от степени наполнения пораженных кровеносных сосудов, поэтому они могут иметь красный, розовый или синюшный, фиолетовый (застойный) цвет. При надавливании на сосудистые пятна воспалительного генеза – они исчезают или бледнеют, а после прекращения давления появляются в неизменном виде.

В зависимости от размеров элементов сосудистой сыпи воспалительного генеза выделяют:

- Розеолы с диаметром высыпаний от 5 мм до 10 мм;

- Эритемы – диаметр элементов от 1 до 5 см и более, что напрямую зависит от активности воспалительного процесса. Отдельным видом эритем является мелкопятнистая сыпь (пятна размером от 10 до 20 мм).

Розеолы - это мелкие воспалительные сосудистые пятна розового цвета и диаметром не более 1 см.

Яркость элементов сыпи зависит от остроты воспалительного процесса:

- при островоспалительной реакции – элементы сыпи имеют ярко-розовую окраску и нечеткие границы, часто с зудом и отечностью, и имеют склонность к слиянию и шелушению. Островоспалительные розеолы появляются в качестве первичных элементов сыпи при кори, скарлатине, экземе, дерматите и розовом лишае;

- не островоспалительная розеола имеет бледно-розовый цвет с буроватым оттенком, без зуда и в большинстве случаев элементы сыпи не склонны к слиянию. Этот вид сыпи проявляется у пациентов с отрубевидным лишаем, при вторичном (реже третичном) сифилисе или эритразме.

Эритема – это сосудистые пятна больших размеров (более 1 сантиметра в диаметре). В большинстве случаев эти элементы сыпи имеют размеры от 5- 10 см и более, неправильные очертания и ярко-красный цвет и сопровождаются выраженным зудом. Они возникают, как правило, в связи с острым воспалительным процессом в результате расширения сосудов. Этот вид сыпи проявляется при экземах, дерматитах, токсикодермиях, ожогах I степени, экссудативной многоформной эритеме и при рожистоподобном воспалении.

Эритемы невоспалительного генеза могут возникать при невротических реакциях и эмоциональном возбуждении в виде крупных сливных пятен, без зуда и шелушения - «эритемы смущения» (стыдливости или гнева). Они проявляются в результате кратковременного расширения сосудов поверхностных сосудистых сплетений кожных покровов.

Телеангиэктазии - пятна, которые вызваны стойким расширением поверхностных капилляров кожных покровов и слизистых оболочек невоспалительного генеза.

Выделяют локализованные, множественные и диссеминированные телеангиэктазии.

Они проявляются в виде небольших красных, розовых или голубых пятнышек на коже или слизистых оболочках (чаще всего на склерах глаз) продолговатой формы, красных сосудистых звездочек или древовидно ветвящихся синюшных жилок.

Причинами их возникновения считаются:

- врожденные аномалии сосудов при наследственных заболеваниях - синдроме атаксии-телеангиэктазии (Луи-Бар), энцефалотригеминальном ангиоматозе, болезни Рандю - Ослера – первичные телеангиэктазии;

- вторичные телеангиэктазии, развиваются вследствие расстройства общего кровообращения - при акроцианозе и асистолии;

- симптоматические телеангиэктазии - наблюдающиеся при рубцующемся эритематозе, красных и розовых угрях, красной волчанке и пойкилодермии, которая проявляется множественными телеангиэктазиями, атрофией эпидермиса и сетчатой гипер - или гипопигментацией.

Примерно у половины женщин планеты проявляются симптоматические телеангиэктазии, что связано с расслабляющим действием женских половых гормонов на мышцы поверхностных кровеносных сосудов, которые увеличивают их склонность к расширению и проявлению этого недуга.

Среди пятен, которые вызваны неправильным развитием кровеносных сосудов кожи, чаще всего встречаются гемангиомы. Этот вид патологии представляет собой порок развития капилляров (артериол и венул) дермального слоя кожных покровов и считается доброкачественной сосудистой опухолью, склонной к разрастанию и прорастанию в более глубокие слои кожи и другие органы. Этот врожденный дефект на сегодняшний день часто встречается у новорожденных и грудничков, отличается склонностью к быстрому росту, поэтому своевременное удаление этого патологического образования является залогом полного излечения малыша.

Одной из разновидностей первичных морфологических элементов являютсягеморрагические пятна,которые образуются при повышении проницаемости стенок сосудов, вследствие кровоизлияний в кожу. Этот вид сыпи не исчезает при давлении, а цвет пятен зависит от времени, прошедшего после кровоизлияний (по мере превращения гемоглобина сначала в гемосидерин, а затем в гематоидин) - от красного (синевато-красного, фиолетового, зеленого) и до желтого цвета.

Геморрагические пятна различают по размерам:

- петехии - точечная геморрагическая сыпь;

- пурпура - обычно множественные круглые геморрагии размерами от 1 до 2 см;

- экхимозы - крупные кровоизлияния неправильной формы более 2 см в диаметре;

- гематомы - массивные кровоизлияния, которые сопровождаются набуханием кожи и возвышением этих образований над уровнем окружающих участков кожных покровов. Геморрагические пятна возникают при различных воспалительных процессах -инфекционных заболеваниях (менингококковой инфекции, краснухе, кори, брюшном тифе, скарлатине), нарушениях обмена веществ, аллергических васкулитах, токсических воздействиях, гиповитаминозе С (скорбуте), травмах.

Пигментные пятна

Пигментные пятна подразделяют на врожденные (родинки, лентиго) или приобретенные (веснушки, витилиго, хлоазмы).

Этот вид первичных морфологических элементов сыпи может проявляться при уменьшении или увеличении содержания меланина (естественного пигмента кожи).

При этом образуются дисхромические пятна, которые классифицируют нагиперпигментированные и депигментированные высыпания.

Гиперпигментированные элементы возникают при увеличении и накоплении основного пигмента (меланина) в клетках глубоких и внешних слоев эпидермиса, к ним относятся:

- веснушки - мелкие пигментные пятна, светло-коричневого или коричневого цвета, которые образуются при воздействии на кожные покровы ультрафиолетовых лучей;

- хлоазмы - крупные очаги гиперпигментации, образующиеся при эндокринной патологии (гипертиреозе, болезни Аддисона) или при беременности;

- лентиго представляют собой множественные пигментные пятна различных оттенков (от бурого до коричневого) с явлениями гиперкератоза, количество которых может активно увеличиваться в юношеском или старческом возрасте с развитием заболевания лентигиноза.

- невусы – врожденные (родимые пятна) или приобретенные пигментные пятна, имеющие вид одиночных или множественных пигментированных бляшек разной формы, размеров и оттенков (от темно-серого до почти черного), часто с ороговевшей поверхностью. Также они могут проявляться как стебельчатые и бородавчатые возвышения над кожей, иногда покрыты волосяным покровом. Этот вид пигментных пятен опасен в связи с возможностью перерождения в меланому после воздействий травмирующими факторами (механическими, радиационными, химическими, косметического лечения, биопсии). Поэтому выделяют меланомоопасные невусы и меланомонеоопасные пигментные пятна.

Неопасными считаются родинки в виде небольших, четко очерченных пятнышек, не сильно выступающих на коже и имеющих однородную структуру. Но четко определить угрозу сможет только врач-дерматолог после проведения специальных исследований.

Депигментированные пигментные пятна возникают при уменьшении пигмента в клетках кожи. К ним относятся лейкодерма, витилиго и альбинизм (врожденное отсутствие пигмента в коже, проявляющееся недостаточной окраской волос на голове, бровей и ресниц).

Лейкодерма – представляет собоймелкие овальные или круглые депигментированные пятна различной величины, лишенные пигмента, часто с гиперпигментацией по периферии пятен. Истинная лейкодерма развивается у больных вторичным рецидивным сифилисом, проказой, розовом лишае Жибера, трихофитии, себорейной нейроэкземе. Вторичная (ложная) лейкодерма наблюдается на месте пятнисто-шелушащихся элементов при дерматозах (отрубевидном лишае, псориазе) после воздействия на окружающие участки здоровой кожи ультрафиолетового облучения (загара).

Витилиго проявляется в виде участков различных размеров, лишенных пигмента в связи с исчезновением пигмента меланина в клетках эпидермиса и дермы в результате

нейроэндокринных расстройств, аутоиммунных процессов, нарушение витаминного баланса и обмена микроэлементов (цинка, железа, меди), наследственной предрасположенности или ферментативной дисфункции.

Пятна искусственные могут быть профессиональными (обусловлены отложением в коже в процессе профессиональной деятельности частиц металлов, угольной или другой пыли) или вводиться в кожу намеренно (татуаж). Этот вид пятен представляет собой окрашивание кожных покровов в связи с отложениями в ней нерастворимых красящих веществ.

Узелок, или папула (papula) представляет собой возвышающийся над уровнем кожи элемент с четкими границами, не имеющий полости, различной плотности (мягкие, плотноэластические, плотные или твердые папулы). Они разрешаются без образования рубца или формирования рубцовой атрофии, но могут оставлять после себя нестойкие следы в виде пигментации или депигментации.

В зависимости от локализации этих элементов в слоях кожи их подразделяют на:

- эпидермальные папулы – расположенные в эпидермисе кожи (плоская бородавка);

- дермальные элементы – локализованные в дерме (папулезные высыпания при вторичном сифилисе);

- эпидермодермальные папулы (наиболее часто встречающиеся папулезные элементы), характерные проявлений при нейродермите, красном плоском или чешуйчатом лишаях.

По форме различают конусовидные, плоские и шаровидные папулы.

В зависимости от размеров папулы подразделяются на:

- милиарные (milium - просяное зерно), имеющие размеры от 1 мм и крупнее;

- лентикулярные (lenticula - чечевица) – размерами от 0,5 до 1 см;

- нуммулярные (nummus - монета) – в диаметре от 1 до 2 см;

- слившиеся папулы образуют бляшки в диаметре до 10 см.

Выделяют также гипертрофические папулы, которые встречаются, как правило, у пациентов с вторичным рецидивным сифилисе (широкие кондиломы).

Поверхность папул на соприкасающихся поверхностях кожи, в связи с трением или на слизистых оболочках в результате раздражающего воздействия секретов, слюны или пищевых продуктов могут эрозироваться (эрозированные папулы).

В зависимости от этиологии их возникновения (причинного фактора) все папулезные элементы подразделяют на воспалительные и невоспалительные папулы.

Воспалительные папулы

Папулы воспалительного генеза образуются в результате развития воспалительных инфильтратов в сосочковом слое дермы, формирования ограниченного отека и расширения сосудов. При надавливании на воспаленную папулу наблюдается ее побледнение без полного исчезновения ее окраски.

В дерматологи выделяют, как разновидность кожной сыпи - островоспалительные папулы, которые представляют собой экссудативные папулы, образующиеся в результате острого расширения и повышения проницаемости поверхностных капилляров и накопления экссудата в сосочковом слое дермы (у пациентов с экземой, дерматитом).

Невоспалительные папулы

Этот вид папулезных элементов развивается:

- при разрастании эпидермиса (бородавки);

- в результате отложения патологических продуктов обмена в дерме (ксантомы);

- при разрастании ткани дермы (папиллома, которая формируетсяв виде узелка с ворсинчатой поверхностью).

Узел (nodus) – это разновидность первичных морфологических бесполостных инфильтративных элементов, которые расположены в подкожной жировой клетчатке и имеют крупные размеры - от 2 см и более.

Первоначально узлы могут не возвышаться над уровнем кожи, но определяется при пальпации. По мере роста эти элементы сыпи начинают возвышаться (часто значительно) над уровнем кожи, изъязвляются и разрешаются с формированием рубцов.

Выделяют специфические узлы (в зависимости от возбудителя, вызывающего различные изменения в глубоких слоях кожи и имеющие определенную форму, консистенцию, отделяемое, внешний вид и цвет):

- гумма – при лепре и третичном сифилисе;

- скрофулодерма – формирующаяся при колликвативном туберкулезе.

Примером неспецифических узлов является угревая болезнь (акне) - заболевание, связанное с нарушением их нормального функционирования потовых и сальных желез с размножением в них патогенных микроорганизмов и развитием патологического воспалительного процесса. Прогрессирование угревой болезни характеризуется появлением на коже воспаленных крупных подкожных узлов, которые выглядят как твердые припухлости, склонные к формированию кистозных и инфицированных (флегмонозных) узлов.

Бугорок (tuberculum) - бесполостный инфильтративный первичный морфологический элемент, неостровоспалительного генеза, который возвышается над уровнем кожи, часто изъязвляется и заканчивается рубцеванием или подвергается рассасыванию, преобразуясь в рубцовую атрофию. Бугорки возникают на ограниченных участках кожи, группируются или сливаются с образованием сплошных инфильтратов, реже они локализуются рассеянно.

На начальной стадии по внешнему виду (по величине, форме, поверхности, цвету и консистенции) он трудно отличим от узелка. Воспалительный клеточный инфильтрат бугорка по своему гистологическому строению представляет собой инфекционную гранулему, залегающую в сосочковом и сетчатом слое дермы. Этот фактор считается основным клиническим отличием бугорков от узелков, позволяет и через много лет после развития процесса дифференцировать специфические признаки бугорков при различных заболеваниях (туберкулезной волчанке, лепре или третичном сифилисе), учитывая их:

- расположение (мозаичность рубцов при сифилисе и мостики при туберкулезной волчанке);

- цвет (красновато-желтый при туберкулезной волчанке, буро-красный при третичном сифилисе и бурый или ржавый при лепре);

- характерное гистологическое строение (при туберкулезе кожи бугорки состоят изэпителиоидных клеток, гигантских клеток Лангханса, лимфоцитов и микобактерий туберкулеза, присифилисе эти элементы состоят из фибробластов, плазматических клеток, эпителиоидных клеток и лимфоцитов);

- формирование рубцовых изменений или атрофии.

Волдырь (urtica) является первичным экссудативным бесполостным элементом, который образуется вследствие ограниченного островоспалительного отека в сосочковом слое кожи. Он представляет собой подушкообразное плотно-эластичное возвышение круглой или овальной формы, который сопровождается сильным зудом.

Волдыри считаются эфемерными образованиями, которые быстро развиваются и также быстро (от нескольких минут до нескольких часов) и бесследно исчезают. Но при некоторых случаях в результате постоянного механического раздражения кожных покровов развиваются крупные длительно существующие волдыри (dermografismus urticaris).

Цвет волдырей - бледно-розовый, что связано с одновременно наступающим с отеком сосочков кожи и расширением сосудов, но при резком нарастании отека происходит сдавление поверхностных сосудов кожи и волдыри становятся значительно бледнее кожи.

Размеры волдырей могут колебаться от 1-2 до 10-12 см.

Эти первичные морфологические элементы высыпаний могут возникнуть при действии:

- наружных физических или химических факторов (при укусах комаров и других насекомых, холодовых или тепловых воздействиях), механическом раздражении пораженных участков кожи (пигментная крапивница);

- внутренних факторов - при интоксикациях и сенсибилизации организма – пищевой, медикаментозной и инфекционной аллергии (ангионевротический отек, крапивница, сывороточная болезнь).

Пузырек (vesicula) – это экссудативный первичный полостной элемент, содержащий жидкость, который слегка возвышается над уровнем кожных покровов с диаметром от 1 до 10 миллиметров.

Пузырьки чаще всего располагаются под роговым слоем кожи между эпидермисом и дермой и в большинстве случаев являются однокамерными, но иногда встречаются и многокамерные везикулы, имеющие вид пузыря с множественными перегородками.

Везикулы появляются в качестве первичных элементов сыпи при ветряной оспе, экземе, простом пузырьковом или опоясывающем лишае, дерматитах.

В пузырьке выделяют полость, которая наполнена серозным, кровянистым (геморрагическим) или серозно-геморрагическим экссудатом, а также покрышку и дно.

Пузырьки локализованы на неизмененной коже или имеют эритематозное (воспалительное) основание. Везикулы проходят бесследно, жидкость пузырька подсыхает, превращаясь в корочку, его покрышка лопается с образованием эрозий и возникновением мокнутия (при экземе в стадии обострения) или оставляют после себя временную пигментацию. Пузырьки, расположенные на слизистых оболочках или на соприкасающихся поверхностях кожных покровов быстро вскрываются с образованием эрозированных поверхностей, но при наличии толстой покрышкой они сохраняются дольше.

При осложненном течении везикулезов происходит развитие патологического воспалительного процесса с размножением в пузырьках патогенных микроорганизмов, а содержимое везикулымутнеет и становится гнойным. Это происходит при трансформации пузырька в гнойничок.

Гистологически при образовании пузырьков наблюдаются:

- баллонирующая дегенерация клеток (при ветряной оспе, простом пузырьковом или опоясывающем лишае);

- спонгиоз (при экземе, дерматитах);

- внутриклеточная вакуолизация (при эпидермофитии, дисгидротической экземе).

Пузырь (bulla) представляет собой экссудативный полостной элемент с размерами более 10 миллиметров. Буллезные элементы, как и везикулы, состоят из покрышки, основания и полости с серозным, серозно-геморрагическим или кровянистым содержимым. Пузыри имеют разную форму - круглую, полушаровидную или овальную и формируются при врожденной пузырчатке новорожденных, вульгарной пузырчатке, ожогах, многоформной экссудативной эритеме, медикаментозных токсикодермиях и других дерматитах.

Жидкость пузырей может иметь разный состав и содержать лейкоциты, эпителиальные клетки и эозинофилы, что важно для диагностики некоторых дерматозов при цитологическом исследовании соскобов со дна пузыря и/или мазков-отпечатков.

В зависимости от расположения этих первичных элементов сыпи выделяют:

- субкорнеальные пузыри– полости локализованы под роговым слоем;

- интраэпидермальные буллезные элементы расположены в толще шиповидного слоя;

- субэпидермальные пузыри формируются между эпидермисом и дермой.

Чаще пузыри появляются на фоне воспаленных кожных покровов (эритематозного пятна), но реже буллезные элементы формируются на не измененной коже (при вульгарной пузырчатке).

Пузыри быстро вскрываются при трении на соприкасающихся поверхностях кожи или на слизистых оболочках с образованием при этом эрозивных поверхностей с бордюром или бортиками из обрывков пузырных покрышек.

Механизм образования пузырей основан на повреждении эпидермиса инфекционными агентами и их токсинами при экзогенном проникновении в кожные покровы возбудителей инфекции (при врожденной пузырчатке новорожденных, стафило - и стрептодермиях). При ожогах серозный или серозно-геморрагический экссудат приподнимает поврежденный некрозом участок эпидермиса.

При образовании интраэпидермальных пузырей на кожу или слизистые воздействуют различные эндогенные факторы с нарушением межклеточных связей (акантолизом) и последующими дегенеративными изменениями в эпидермальных клетках.

Процесс акантолиза заключается в активном расплавлении межклеточных связей кожных покровов (акантов), разъединяются шиповатые клетки, которые уменьшаются и округляются, а их ядра увеличиваются в размерах. При этом возникают наполненные экссудатом щели, преобразовываясь в пузыри разных размеров.

Гнойничок, или пустула (pustula) является экссудативным полостным элементом, содержащим гной, который выступает над уровнем здоровых кожных покровов. Полость в эпидермисе гнойничка формируется под влиянием продуктов жизнедеятельности патогенных микроорганизмов (чаще стафилококков или стрептококков) в связи некрозом эпителиальных клеток.

Основными видами гнойничков считаются:

- импетиго – пустулы, локализованные в толще эпидермиса и склонные к образованию корочек, с временной пигментацией пораженного участка при отпадении корочки;

- фолликулиты - гнойнички, расположенные вокруг волосяных фолликулов. Они могут быть поверхностными и глубокими. Поверхностные гнойнички волосяных фолликулов исчезают не оставляя следов, а при разрешении глубокого фолликулита (при проникновении воспалительного процесса в глубокие слои дермы) – формируются рубцы;

- остио-фолликулиты формируются в результате трансформации фолликулитов в случае, если центр гнойничка пронизывает волос, а гной проникает в устье волосяной воронки;

- эктима - глубокий нефолликулярный гнойничок, стафилококкового генеза, который захватывает эпидермис и дерму. При разрешении этого вида пустул образуются язвы с последующим формированием рубцов;

- фликтена – поверхностная стрептококковая пустула (чаще всего вялая и плоская).

Любой вид гнойничков всегда окружен розовым венчиком воспаления. Также гнойнички возникают вторично из везикул и пузырей, в связи с присоединением вторичной пиококковой инфекции.

Динамика преобразования первичных элементов сыпи

|

Первичный морфологический элемент |

Динамика (возможные вторичные элементы) |

|

Вторичные пигментации (дисхромия), чешуйка. |

|

|

Вторичные пигментации (дисхромия), чешуйка, поверхностная трещина, лихенификация. |

|

|

Корка, рубец или рубцовая атрофия, язва. |

|

|

Корка, язва, чешуйка, рубец, вегетация. |

|

|

Исчезают без следа. |

|

|

Корка, эрозия, чешуйка, вторичная пигментация, вегетация. |

|

|

Гнойничок |

Корка, эрозия, вторичная пигментация, рубец, язва, вегетация. |

На нашей коже существует множество разных складок, рубчиков,пятен и пятнышек , а иногда и разного рода высыпания. Эти узелки, пузырьки и пятнышки называют морфологическими элементами кожи. Эти морфологические элементы нам говорят не только о проблемах и состоянии кожи, но и об общем состоянии нашего организма.

Каждое кожное высыпание или

сыпь на коже состоит из отдельных морфологических элементов . Морфологические элементы сыпи разделяются на первичные и вторичные.Первичные морфологические элементы

Пятно (macula) - изменение цвета кожи на ограниченном участке, не возвышающееся над уровнем кожи и по плотности не отличающееся от здоровых участков кожи. Пятна различают воспалительные и невоспалительные. Воспалительные пятна связаны с расширением сосудов дермы. Такие пятна исчезают при надавливании кожи пальцем и появляются вновь после прекращения давления.

Виды воспалительных изменений кожи:

1) розеолезная сыпь (пятна менее 5 мм). Множественные розеолы описываются как мелкоточечная сыпь;

2) мелкопятнистая сыпь (пятна размером 10- 20 мм);

3) эритематозная сыпь (пятна размером более 20 мм).

Воспалительные пятна могут бесследно исчезать или оставлять после себя пигментацию за счет скопления меланина или шелушение. К невоспалительным относятся пятна, образующееся в результате кровоизлияний: петехии - точечные кровоизлияния, пурпура - множественные геморрагии округлой формы размером от 2 до 5 мм, экхимозы - кровоизлияния неправильной формы размером более 5 мм. Геморрагии, расположенные линейно в виде полосок, называются вибицес. Цвет геморрагических элементов может иметь различные оттенки: красный, синевато-красный, желто-зеленый, желтый, синий. Это связано с превращением гемоглобина в гематондин и гемосидерин. К невоспалительным пятнам относятся пятна, обусловленные отложениями пигмента меланина, - невусы. Различают врожденные и приобретенные невусы, их цвет колеблется от желтого, коричневого до черного цвета. Депигментированные элементы обусло

влены недостатком или полным отсутствием меланина. Мелкие пятна описываются как лейкодерма, крупные участки называются витилиго. Врожденное отсутствие меланина в коже носит название альбинизм. Пятнистая сыпь может возникнуть при различных патологических процессах. Розеолезная сыпь наблюдается при брюшном, сыпном тифе, паратифах А и В, сифилисе. Мелкоточечная сыпь характерна для скарлатины, мелкопятнистая - для краснухи, крупнопятнистая возникает при кори, при инфекционной эритеме. Различные виды геморрагической сыпи возникают при воспалительных процессах, токсических воздействиях, нарушении обмена веществ, травмах.

Узелок, папула (papula) - ограниченное, слегка возвышающееся над уровнем кожи образование с плоской, куполообразной поверхностью. Появляется вследствие скопления воспалительного инфильтрата в верхних слоях дермы или разрастания эпидермиса. Окраска папул может быть различной. При слиянии между собой папулы образуют бляшки или целые площадки, занимающие целые участки кожи. После заживления могут оставлять временную пигментацию или депигментацию, шелушение кожи.

рис.1. Узелок

Бугорок

(tuberculum) - ограниченный, плотный, бесполостной элемент, выступающий над поверхностью кожи и достигающий в диаметре 5 мм. Клинически сходен с папулой, но на ощупь он плотнее и, в отличие от папулы, некротизируется и оставляет рубец, язву. Бугорки характерны для туберкулезной волчанки, лепры, грибковых поражений кожи.

Узел

(nodosum) - плотное, округлой формы образование. Достигает в размерах 10 мм и более. Образуется при скоплении клеточного инфильтрата в подкожной клетчатке и собственно дерме. Может изъязвляться и рубцеваться. Крупные, болезненные сине-красные узлы носят название узловатая эритема. Невоспалительные узлы встречаются при новообразованиях.

рис.2. Узел

Пузырек (vesicula) - образование, выступающее над поверхностью кожи, наполненное серозной кровянистой жидкостью. Размер 1- 5 мм. В процессе эволюции может подсыхать, образуя прозрачную или бурую корочку. После разрешения оставляет временную депигментацию или исчезает бесследно. Пузырек может превращаться в гнойничок - пустулу. Пузырек является характерным для ветряной оспы.

рис.3. Пузырек

Пузырь

(bulla) - элемент, подобный пузырьку, но значительно больший в размерах. Располагается в верхних слоях эпидермиса, наполнен серозным кровянистым гнойным содержимым. После себя оставляет стойкую пигментацию. Возникает при ожогах, дерматите, герпетиформном дерматите.

рис.4. Пузырь

Гнойничок (pustula) - небольшой островоспалительный элемент с гнойным содержимым. Чаще возникает при инфицировании папул и везикул. Пустулезный элемент, расположенный в области волосяного фолликула, называется фолликулярный, а в области протоков сальных желез - угорь (acne ). После вскрытия пустул образуется желтая корочка, затем, иногда, образуются рубцы.

рис.5. Гнойничок

Волдырь (urtica) - бесполостной элемент, возвышающийся над поверхностью кожи, размером от 2- 3 до 10- 12 мм и больше.

Нередко при осмотре больного на коже можно обнаружить различные морфологические элементы. Смешение элементов встречается при аллергодерматозах, кори, брюшном тифе и других заболеваниях.

рис.6. Волдырь

Вторичные морфологические элементы:

1) пигментация и депигментация;

2) чешуйка (scvama);

3) корка (crusta);

4) рубец (cicatrix);

5) эрозия (erosio);

6) ссадина (excoriatio);

7) трещина (phagaoles);

8) язва (ulсus);

9) лихенизация (lichenificacio);

10) вегетация (vegetacio);

11) стрии (striae).

Пигментация и депигментация.

Пигментные пятна могут возникать в результате отложения меланина или гемосидерина в местах бывших первичных (узелки, пузырьки, гнойнички) и вторичных (трещины, эрозии) элементов сыпи. Гипопигментация возникает часто после шелушащихся и папулезных элементов.

рис.7. Пигментация:

рис.8. Гипопигментация:

Чешуйка.

Скопление отторгшихся роговых пластинок эпидермиса. Шелушение может быть листовидное, пластинчатое, отрубевидное. Появление чешуек встречается при скарлатине, псориазе, кори, себорее.

рис.9. Чешуйка:

Корка.

Образуется в результате высыхания содержимого пузырьков, пузырей, гнойничков. Корки могут быть различной толщины, различного цвета.

рис.10. Корка:

Рубец.

Элемент заживления поврежденной кожи за счет образования соединительной ткани. Рубец образуется на месте ожогов, ран, узлов, пустул, бугорков. Свежие рубцы со временем бледнеют. Они могут быть плотными и выступающими над поверхностью кожи - келоидные рубцы. Атрофические рубцы располагаются ниже уровня кожи. Ткань на этом месте истончена. Рубцовая атрофия кожи возникает без предшествующего нарушения целостности кожи.

рис.11. Рубец

Эрозия.

Дефект кожи в пределах эпидермиса. Чаще развивается в результате вскрытия пузырьков, пустул, нарушения целостности эпидермиса на поверхности папул. Заживление происходит бесследно, иногда возникает депигментация.

рис.12. Эрозия

Ссадина.

Дефект кожи линейной формы. Возникает в результате травмы, проходит бесследно. Глубокие ссадины легко инфицируются. В этих случаях оставляют рубцы.

Трещины.

Линейные нарушения целостности кожи в виде разрыва, возникающие вследствие потери эластичности. Типичными местами являются углы рта, межпальцевые складки, ладони, подошвы, область ануса.

рис.13. Поверхностная трещина

Язва.

Глубокий дефект кожи, иногда достигающий подлежащих органов. Образуется в результате распада первичных элементов сыпи, травм, трофических нарушений.

рис.14. Язва

Лихенизация.

Проявляется усилением кожного рисунка, сухостью, зудом, гиперпигментацией. Чаще всего локализуется в локтевых, подколенных сгибах, паховых складках.

рис.15. Лихенезация или Лихенификация

Вегетация.

Образуются в области длительно существующего воспалительного процесса в результате усиленного

разрастания шиповатого слоя эпидермиса и имеют вид ворсинок, сосочков дермы. Поверхность вегетаций неровная, бугристая, напоминающая петушиные гребешки. Если поверхность вегетаций покрыта утолщенным роговым слоем, то они сухие, жесткие и имеют серый цвет. Если вегетации эрозированы, что бывает нередко при трении в очагах поражения, то они мягки, сочны, розово-красного или красного цвета, легко кровоточат, отделяют серозную или серозно-кровянистую жидкость. При присоединении вторичной инфекции появляются болезненность, ободок гиперемии по периферии, серозно-гнойное отделяемое.рис.16. Вегетация

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СЫПИ

Морфологические элементы сыпи являются внешним выражением патологических процессов,

которые происходят в коже. В зависимости от времени существования, динамики воспалительного процесса и

под влиянием иных причин (расчесы, вторичная инфекция и т.д.) высыпания в ходе своей эволюции могут

изменять первоначальный вид. Поэтому следует отличать, какие высыпания представляют типичную

картину заболевания, а какие являются результатом их дальнейшего развития. Различают первичные и

вторичные морфологические элементы.

Первичные морфологические элементы — это высыпания, проявляющиеся на неизмененной

коже. Первичные элементы подразделяются на полостные и бесполостные. К бесполостным элементам относят

пятно, волдырь, узелок, узел, бугорок. Полостные элементы имеют полость, заполненную серозным, кровянистым

или гнойным содержимым. К их числу относят пузырек, пузырь и гнойничок.

Вторичные морфологические элементы — это высыпания, которые появляются на коже в

результате эволюции первичных элементов. К ним относят гиперпигментацию, депигментацию, чешуйку,

эрозию, ссадину, язву, трещину, корку, рубец, атрофию, лихенификацию и вегетацию. Высыпания могут иметь

мономорфный или полиморфный характер. Мономорфная сыпь представлена первичными элементами какого-либо

одного вида. Полиморфная сыпь характеризуется наличием различных видов элементов. Если высыпания

состоят из нескольких видов первичных элементов, говорят об истинном полиморфизме; при ложном

полиморфизме отмечается наличие одного вида первичных, но нескольких видов вторичных элементов сыпи.

Первичные морфологические элементы сыпи

Пятно (

macula

)

характеризуется изменением цвета кожи

или слизистой оболочки на ограниченном участке. Пятно по плотности не отличается от здоровых участков и

не возвышается над окружающими тканями. Различают пятна воспалительные и невоспалительные.

Воспалительные пятна

обусловлены расширением кровеносных сосудов кожи, исчезают

при надавливании на них предметным стеклом или пальцем и вновь появляются при прекращении давления. Они

имеют окраску от бледно-розовой до синюшно-красной. Воспалительные пятна размером 2—25 мм —

розеолы;

2—3 см и более — эрите

ма.

Розеолы могут быть отграниченными или

сливаться, они являются наиболее частым симптомом инфекционных заболеваний.

Невос

палительные пятна

характеризуются отсутствием воспалительных

явлений и не исчезают при надавливании. При эмоциональном возбуждении, невротических реакциях

возникают крупные сливные быстро исчезающие невоспалительные пятна — эритема стыда, гнева и пр.

Среди пятен, вызванных неправильным развитием в коже кровеносных сосудов, чаще всего встречаются

гемангиомы, представляющие собой порок развития мелких вен и капилляров. Пятна, вызванные стойким

невоспалительным расширением капилляров кожи, называются телеангиэктазиями. При повышении

проницаемости стенок сосудов или их повреждении возникают геморрагические

пятна.

По величине и форме их принято делить на: петехии (pete

-

chie

) —

точечные кровоизлияния; пурпуру (purpura

)

.— кровоизлияния диаметром 1—2 см; экхимозы

(ecchymoses

) —

кровоизлияния больше 2 см в поперечнике; линейные кровоизлияния (vibices

),

кровоподтеки

(sugillationes

).

Окраска геморрагических пятен последовательно в течение 2—3

нед. меняется от красной, затем синей, зеленой, желтой, светло-коричневой, грязно-серой. При надавливании

на геморрагические пятна их цвет не меняется. Гиперпигментированные

пятна

появляются в

результате отложения в коже пигмента — меланина. Различают врожденные (чаще всего невусы) и

приобретенные (фотодерматозы, веснушки и др.) гиперпигментированные пятна.

При уменьшении содержания в коже меланина или при его исчезновении появляются

депйгментированные пятна. Различают депигментированные пятна врожденные (альбинизм) и приобретенные.

К невоспалительным пятнам относят пятна от искусственного введения красок (татуировки,

профессиональные стигмы).

Волдырь (

urtica

)

— островоспалительный,

несколько возвышающийся над кожей бесполостной элемент размером от 2—3 мм до 10 см и более, обычно

быстро и бесследно исчезающий. Возникает в результате ограниченного островоспалительного отека

сосочкового слоя кожи с одновременным расширением капилляров. Развившийся уртикарный элемент имеет

бледную фарфорово-белую окраску в центре и розовато-красную по периферии, сопровождается зудом и

жжением. Волдыри наблюдаются при таких заболеваниях, как крапивница, герпетиформный дерматит Дюринга и

др.

Папула или узелок (

papula

)

—

бесполостное,

выступающее над уровнем кожи образование плотной или мягкой консистенции. Папулы делят на

воспалительные и невоспалительные, по глубине залегания — на эпидермалъные, дермалъные или

эпидермо-дермальные. Величина папул различна. Различают милиарные

(1—1,5 мм), лентикулярные

(2—3 мм), нуммулярные

(2—3 см) и более крупные по размеру папулы — бляшки.

Форма и

очертания папул различны. Они могут быть плоскими, полушаровидными, конусовидными, полигональными и др.

Поверхность папул может быть гладкой или покрытой чешуйками.

Бугорок (

tuberculum

)

—

ограниченное, плотное,

выступающее над поверхностью кожи от розово-красного до синюшно-багрового цвета образование, размером

от 1—2 до 10 мм. Они образуются в результате скопления в дерме воспалительного инфильтрата типа

инфекционной гранулемы. Бугорки могут распадаться, образуя язву, или разрешаться путем замещения

инфильтрата соединительной тканью с образованием на их месте рубца или рубцовой атрофии кожи.

Узел (

nodus

)

— ограниченное плотное образование

диаметром от 1 до 5 см и более, округлой или овальной формы, расположенное в глубоких слоях дермы или

подкожной жировой клетчатке. Он может возвышаться над окружающей кожей или определяться лишь

пальпаторно. Узлы подразделяются на воспалительные и невоспалительные. Воспалительные узлы характерны

для инфекционных заболеваний (сифилис, туберкулез и др.), узловатой эритемы; окраска кожи над ними

варьирует от бледно-розовой до синюшно-красной; узлы такого рода чаще всего изъязвляются и завершаются

рубцом, но могут разрешаться бесследно. Невоспалительные узлы встречаются при различных новообразованиях

кожи или в результате отложения в ней продуктов обмена.

Пузырек (

vesicula

)

—

поверхностное, в

пределах эпидермиса, слегка выступающее над окружающей кожей полостное образование с серозным или

серозно-геморрагическим содержимым, величиной от 3 до 5 мм. Пузырьки наблюдаются при экземе, дерматите,

простом пузырьковом лишае и др.

Пузырь (

bulla

)

— полостной элемент размером от 0,5

до 5 см и более с

серозным, кровянистым или гнойным содержимым. Пузыри могут располагаться под

роговым слоем, внутриэпидермально или подэпидермально. Пузыри встречаются при пузырчатке, герпети-формном

дерматите Дюринга, остром дерматите и др.

Гнойничок (

pustula

)

— полостной элемент с гнойным

содержимым. Разновидности: пустула, развивающаяся вокруг волосяного фолликула, — фолликулит;

поверхностная пустула, не связанная с волосяным фолликулом, — фликтена;

нефолликулярная пустула,

развивающаяся в дерме, — эктима;

гнойнички, находящиеся вокруг сальных желез, — акне.

Вторичные морфологические элементы сыпи

Дисхромии кожи (

dischromia

cutis

)

—

это нарушения пигментации, возникающие на месте разрешившихся морфологических элементов сыпи.

Гиперпигментация появляется в результате увеличения меланина или отложения гемосидерина в коже.

Уменьшение отложений меланина в коже обуславливает вторичные гипо- или депигментации. Вторичные гипо-

или гиперпигментации исчезают бесследно.

Чешуйка (

sguama

)

— скопление отторгающихся

клеток рогового слоя, потерявшие связь с подлежащим эпидермисом. Чешуйки могут быть рыхлыми, легко

соскабливаться (псориаз, парапсориаз) или плотно прикрепленными к коже (красная волчанка),

мелкопластинчатыми (корь, отрубевидный лишай), крупнопластинчатыми (скарлатина, токсикодермия).

Эрозия (

erosio

)

— дефект кожи в пределах

эпидермиса. Эрозия возникает вследствие вскрытия пузырька, пузыря или нарушения целостности эпителия на

поверхности папул.

Ссадина, экскориация (

excoriatio

)

— дефект кожи,

появляющийся в результате механического повреждения.

Язва (

ulcus

)

— глубокий дефект кожи,

захватывающий эпидермис, дерму и нередко подлежащие ткани. Язвы развиваются в результате распада таких

первичных элементов, как бугорок, узел, пустула. Они могут также возникать в результате некроза тканей,

обусловленного трофическими нарушениями из-за изменения сосудов (атеросклероз, хроническая венозная

недостаточность). После заживления язвы на ее месте всегда остается стойкий рубец.

Трещина (

rhagas

,

fissura

)

— это линейный дефект (разрыв), возникающие вследствие потери эластичности и инфильтрации

отдельных участков кожи. Различают поверхностные трещины (fissurae

),

развивающиеся в

пределах эпидермиса и заживающие бесследно. И глубокие трещины (rhagas

),

захватывающие кроме

эпидермиса также часть дермы, а иногда и более глубоко лежащие ткани, и

оставляющие после себя

рубцы. Чаще всего трещины образуются в местах естественных складок и на участках, подвергающихся

растяжению (в углах рта, над суставами и т.д.).

Корка (

crusta

)

образуется на коже в результате

высыхания отделяемого мокнущей поверхности. Различают корки серозные, гнойные и кровянистые. Цвет

их зависит от характера ссыхающегося отделяемого и примешанных к ним частиц пыли, лекарственных

веществ и т.п. Корки могут быть тонкими, плоскими, толстыми, коническими, слоистыми, плотными,

рыхлыми и т.д. Элементы смешанного характера — корко-чешуйки

возникают в случаях, когда

экссудат пропитывает чешуйки.

Рубец (

cicatrix

)

— грубоволокнистые

соединительнотканные разрастания, замещающие глубокие дефекты кожи. Свежие рубцы имеют

розово-красную окраску, более старые — гиперпигментированы или депигментированы. Рубцы могут

находиться на одном уровне с окружающей кожей, возвышаться над ней (гипертрофические рубцы) или

западать (атрофические рубцы).

Рубцовые изменения —рубцевидная атрофия

— могут наблюдаться и

без предшествующего язвенного поражения, в результате замещения соединительной тканью инфекционных

гранулем (при туберкулезе, сифилисе) или обширных инфильтратов (красная волчанка). В отличие от

обычных рубцов при рубцевидной атрофии развивается в меньшем количестве и более нежная соединительная

ткань. При этом пораженная кожа резко истончается, легко собираясь в складки наподобие папиросной

бумаги.

Лихенификация (

lichenificatio

)

— утолщение,

уплотнение кожи, сопровождающееся усилением ее нормального рисунка, гиперпигментацией, сухостью,

шероховатостью. Лихенификация наблюдается при нейродермите, хронической экземе и др.

Вегетация (

vegetatio

)

образуется в результате

разрастания шиловидного слоя эпидермиса и сосочкового слоя дермы. Представляет собой

вррсинчатоподобные образования, развивающиеся на поверхности папул, воспалительных инфильтратов,

эрозий и др. Поверхность их может быть покрыта роговым слоем или эрозирована.